今日の一歩は明日を変える2月

2月終了

|

児童会選挙立候補〆

| 2月28日 本日、令和7年度前期の、児童会選挙の立候補が締切となりました。どんな児童が立候補したのでしょうか。児童間でも関心が集まっています。立会演説会は3月10日月曜日、全校児童に行います。選挙権は4年生以上にあります。 |

逃走中(スポーツ委員会)

|

|

| 一斉に逃げる児童たち | |

|

2月26日 火曜日 スポーツ委員会は休み時間に「逃走中」を企画してくれました。進行役は臨機応変に、ミッションを与えて、捕まっている人を逃がしてくれたので、1年生から6年生まで、大いに楽しみました。スポーツ委員がハンターになりましたが、教員2人がお馴染みのコスチュームで参戦し、子どもたちが喜びました。 今日のように、児童会企画は、大人が介入しない、自分たちで作ったルールで遊びます。そんな時「自律・共感・協働」が試される時です。楽しみながら、知らず知らずのうちに身に付いていくということが、小学校では大事です。 |

|

|

|

| 怖いハンターたち | |

|

|

| 逃げ惑う児童たち | |

|

|

| 真剣勝負 | |

1年学年発表

|

|

| 2月26日 火曜日 1年生の学年発表は、3月に任されている「新入生体験授業」の練習も兼ねた発表でした。このために練習を積んできた「羽根つき」「大縄跳び」「コマ回し」「鍵盤ハーモニカ演奏」などを披露しました。こども園の活動を高めたり、生活科の昔遊びと結び付けたりし、発表してくれました。先生の力を借りないで、発表の順序を覚えて、上手に発表できました。お家の方もたくさん来てくれました。 | |

|

|

|

|

3年 福祉体験

|

2月25日 火曜日 3年生の福祉体験のまとめとして、鴨庄地区で福祉に携わっておられる事業所の方々に来ていただき、体験談などを交えた講話と、ボッチャを楽しみました。3学期の一連の福祉体験をスタートに、3年生の児童たちは、社会の福祉について関わっていくことでしょう。 「for him」(彼のために)ではなく、「Together with him」(彼と共に)でなければなりません。また、誰もが、自分の能力を発揮し、社会に貢献できる社会でなければなりません。 |

運動場

|

|

| 2月21日 金曜日 月末から校舎増改及び外構工事が始まります。工事ヤード予定地にロープが張られました。業間休みに間に合うように、教職員がサッカーゴールを移動させてくれました。子どもたちも、感謝し、グラウンドで伸び伸び遊びました。毎日、休み時間になると、低学年や中学年が一緒に遊びたい先生を誘いに来ます。楽しい学校です。 | |

|

|

45期生 第2ステージ

|

|

| 2月21日 金曜日 5年生と6年生はそれぞれ昨日の振り返りを行いました。5年生は昨日のコンサートが終わった直後に「またこの舞台に立ちたい」と意欲を表していました。一人ずつ振り返りの感想や決意を述べました。今日から6年生は練習をしません。45期生は第2ステージに入りました。 | |

|

|

| 片付けも協働 | 自主練の児童 |

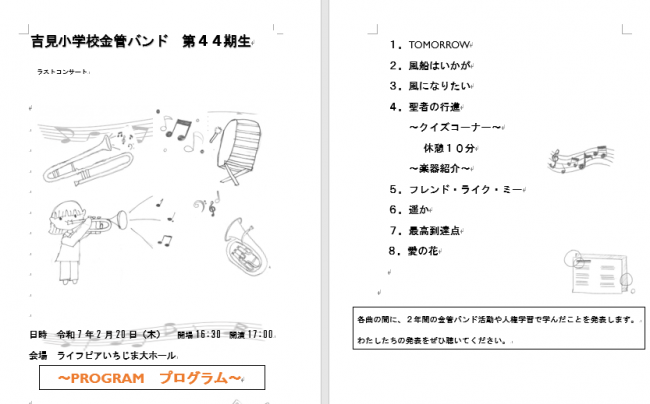

ラストコンサート

|

44期生ラストコンサート記録 下をタップ |

|

|

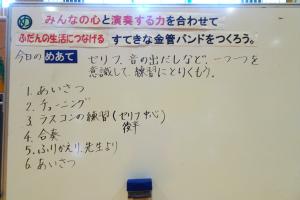

最後の昼練

|

|

|

2月19日 水曜日 44期生6年生にとって、最後の昼練習でした。思い思いに立って、音を確かめ、担任のカウントで「愛の花」を合わせました。毎日、毎日、運動場で遊んでいる1~4年生に向かって、ロングトーンをしてきた30分間の昼休み。暑い夏も、寒い冬も…続けることの大切さを、やり抜くことの尊さを、やっと実感できる日が「明日」のラストコンサートです。 20日 ライフピアいちじまホール 17:00開演です。 |

|

|

|

ラストコンサートに向け 5

|

|

| 2月19日 水曜日 ラストコンサートに向け通し練習をしました。何回も何回も通し練習をし、自信をつけています。みんなで作っていくコンサートです。一人一人のセリフを見守り、動作を見守り、その視線とエールが、お互いを支えています。すばらしい、44期生、45期生たちです。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

ラストコンサートに向け 4

| 令和6年度ポスター |

|

ラストコンサートに向け 3

|

|

|

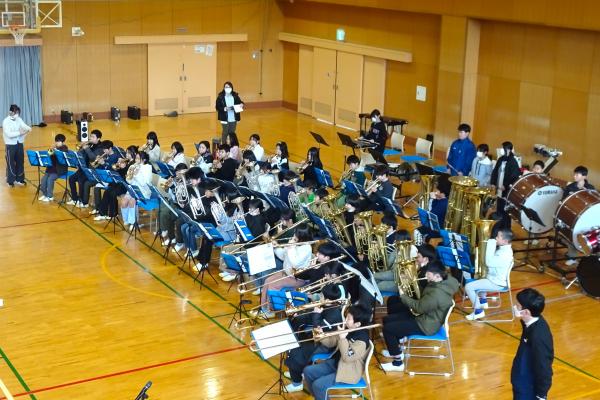

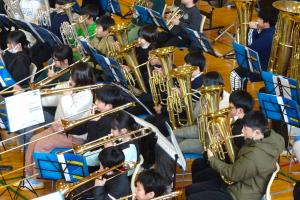

45期生(5年生)は、44期生(6年生)だけで演奏する曲の練習の様子や、セリフの練習の様子を、じっと見つめて、脳裏に焼き付けています。この、「見て学ぶ時間」が、伝統を作っています。次年度は、見て学んだことが、大人に教えてもらわなくてもできるようになっているのです。すばらしい、吉見金管バンドです。 卒業式には5年生だけで演奏をすることになっています。 |

|

|

|

| 卒業式に向けても… | 見て学ぶ45期生 |

プログラム

ラストコンサートに向け 2

|

|

| 子どもたちが、毎週末に1週間を振り返って記録する「轍(わだち)」というノートがあります。轍を書かないと、練習には参加できないので全員が毎週提出しています。担当者が書く内容を指定することもあります。先週は「パートナーの成長に目を向けて」書いていました。 | |

|

○○さんは、私が「この音どんな音?」と聞いたら実際に音を出してくれたり、「このリズムどんなの?」と聞いたら手拍子で教えてくれたりします。音もはっきりしています。いつも、木曜日にわだちのノートの「めあて何にする?」と聞きに行くと、みんなのことを考えて具体的なことを言ってくれるので頼りになるパートのリーダーです。 ○○さんのいいところは、分からないところは分からないと、素直に言ってくれるところです。素直に言ってくれると、練習がすごくしやすいので助かっています。もう少し頑張ってほしいことは、スタッカートです。横で音を聞いていたり、一緒に練習すたりする時に、「もう少し頑張ってほしいな」と思っています。ロングトーンの時スタッカートの練習があるので頑張ってほしいです。 |

ラストコンサートに向け 1

|

||||

|

2月14日 金曜日 金管バンド44期生のラストコンサートまであとわずかになりました。ステージでの動作確認、演奏の仕上げに入っています。一つのことを深く取り組む中で、自律(自分とのかかわり)、共感(人とのかかわり=人権)、協働(多くの経験)を身に付けました。 コンサートは2月20日(木)16時開場、「17時開演」、18時15分終演予定、 場所は「ライフピアいちじま大ホール」です。 このコンサートは、学校で再演はしません。出演しない1~4年生までの在校生も、お家の方と一緒に来てくださいね。また、卒業生や地域のみなさま、これまで子どもたちに関わって下さった方々も、子どもたちの成長を感じていただけると思います。お待ちしております。 |

||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

情報モラル

|

|

|

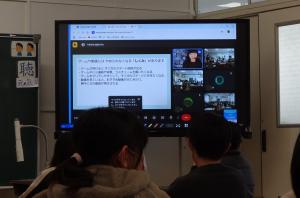

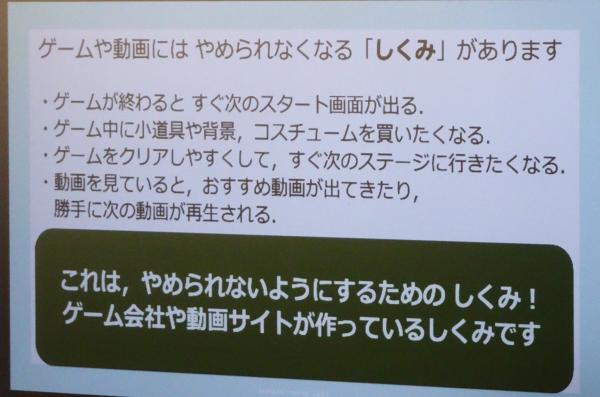

2月13日 金曜日 市島地域3小学校では、3年前から年間2回、3~6年学年ごとに情報モラル授業を合同で行っています。専門家による、意見交換も含まれた充実した授業です。3年生は、ゲームがなぜやめられないのか考えました。やめられないように作られていることを理解して、上手く、自分に取り入れていく方法を考えていました。 保護者の方に学習していただく動画も、配信中です。学校よりメール送付しておりますのでご視聴、お願いいたします。 |

|

|

|

登校練習

| 2月13日 木曜日 入学予定者の登校練習が無事終わりました。徒歩、バス通ともに、全員参加されてよかったです。登下校は、家庭の責任で行っていただきます。今日も、入学予定者のお家の方だけでなく、地区役員さん等の姿も見受けられました。安全に、安心して登校できるように、子どもへの安全指導、集団登校の見守りをよろしくお願いいたします。 |

5×5交流

|

2月12日 水曜日 5×5交流とは、入学予定の5歳児と来年最上級生になる5年生との交流です。ペアが組まれ、5歳児1人に5年生1人が付きました。5年生は、話し合いで、5歳児さんと会話が必要になってくるようなゲームを2つ計画しました。「借り人競争」は、札に書かれた人を連れてくるゲームです。「足が速い人」「赤い服を着ている人」「勉強が好きそうな人」など、2人で話して誰を借りてくるのか相談しないと進まないので、会話が進みました。 5年生は、6年生からバトンタッチされることが増えてきました。一つ一つやりきる毎に、成長が見られます。 |

|

|

|

学習発表:吉見伝左衛門

|

2月7日 4年生は、上級生である5年生と6年生に、総合的な学習の時間で取り組んできた「吉見伝左衛門」についての発表をしました。しかし、これが、最終の発表ではありません。過去に取り組んだことのある上級生から、アドバイスをもらうのが目的の発表です。 自らの考 えや課題を更新し、探究のサイクル をらせん状に繰り返していくことを、 探究的な学習では目指しているのです。 |

|

|

|

|

|

豆まき

|

|

| 2月3日 吉見小学校は楽しい小学校。3日の体育学習では、子ども達が作った鬼を頭につけて、節分体育を楽しみました。途中で、大きな赤おにがやってきて、さらに盛り上がりました。豆の代わりに、白玉投げをしました。ステージの上にいる赤おにを狙って玉を投げます。投げる場所が決まっていて、遠くに投げることを考えながら投げました。赤おにと記念写真を撮った後は、ステージから遠くへボール投げをしました。 | |

|

|

| 節分体育が終わっても、お面を外さずに、そのまま算数の授業を受けました。よほど楽しかったのでしょう。 | |

|

|

子どもは風の子

| 2月7日 金曜日 雪が吹雪いていても、外遊びに興じる子どもたち。1年生から6年生まで、仲の良い、吉見っ子。 | ||

|

|

|

|

||

車椅子体験

| 2月6日 木曜日 3年生の福祉教育の一環で、車椅子体験を社会福祉協議会のみなさんにお世話になりました。動作や段差、障害物などを体験しました。車椅子が不都合な環境を作っているからそれが障害となっています。今、徐々に、バリアフリーな社会が作られていってはいますが十分ではありません。マイノリティーが直面している不都合から目をそらさず、対話やコミュニケーションを重ね、関係性を築いていくことで、多くを緩和できます。これからの多様性を包括する社会に、どのような考え方や体験を持っているのか大事になってきます。 | |

|

|

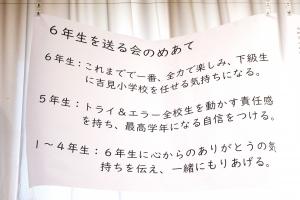

6年生を送る会PR

| 担任から紹介されたソフトを使って、ものの10分間で5年生児童が作ったPRポスターです。「いいね」 |

|

5年児童会 始動

|

|

| 2月4日 火曜日 5年生が各学年の朝の会におじゃまして「6年生を送る会」について各学年にしてほしいことについて説明に行きました。普段の話し方ではなく、上級生として、会を成功させるために、きっちりと、伝える姿を嬉しく思いました。その上、全員で、全体像を分かって動いていることが見て取れました。吉見小学校の「自律・共感・協働」の「協働」は3学期の重点目標です。 | |

|

|

点字体験

|

2月4日 火曜日 午前に引続き、3年生の福祉教育の一環で行った点字教室では、点字サークルの方が来てくれました。点字作成機で、自分の名前や「吉見小学校」など作って持ち帰りました。 近年は点字も、公共の場にたくさんつけられています。点字も手話も、それを使う方にとっては「言語」であるということを感じてくれたらうれしいです。 |

|

|

|

手話教室

|

2月4日 火曜日 3年生の福祉教育の一環で行った手話教室では、地域支援者にお世話になりました。日常会話に使う慣用句や、よしみしょうがっこうなどを手話で体験しました。動作の意味を教えられると、納得し、興味が深まりました。3年生は私に「勇気100%」という歌を歌いながら、手話でやって見せてくれました。 |

|

|

|

あいさつ運動

| 2月4日 火曜日 毎月第1火曜日の7:40~8:00には、市島地域更生保護女性会のみなさんが、当番制で学校へ来てくださり、登校した児童に声をかけてくれます。あいさつの慣行もさることながら、地域の方々からの「見守られ感」を持たせることが大事だと思っています。そのような社会に育った子どもは、そのようなことを当然のようにしていける人になります。 |