今日の一歩は明日を変える10月

10月終了

|

合同参観日・熟議

|

10月28日 金曜日 4回目になる、吉見小学校へ全校が移動して実施する授業を、今回は、両校のご家族に公開しました。授業で発表をしている様子を観られた方からは、いつも通りの姿に、安心したという感想を、聞きました。熟議では、A班、B班共に、6グループに分かれ、「統合校吉見小学校の円滑なスタートのための保護者の役割」というお題で、意見交換しました。平日にもかかわらず、多数の参加をいただき、ありがとうございました。 後日、提出いただく感想用紙をまとめ、学校で活用するとともに、保護者の皆様にも還元したいと思います。 |

|

|

|

|

|

まち探検part3

|

10月26日 水曜日 2年生は「パン工房 ら・ぱん」と「小谷製菓」のまち探検をしました。 ら・ぱんさんでは一日に10回、約1000個のパンを焼かれることや、けがに気をつけ、安全に作業されていること、パン作りのこだわりを、教えてもらいました。なにより、楽しい気持ちでパンを作っておられる様子を、感じ取りました。焼きたてのパンの試食に、ほっぺが落ちそうになりました。 |

|

|

|

| 小谷製菓さんでは10種類のおせんべいを、同じ味を守って作っておられることや、焼き印の種類を教えてもらいました。子どもたちの好きな駄菓子やお菓子、体操服も売っておられ、普段から利用しているお店ですが、せんべい事を知るのははじめてでした。入学式でも、お祝いにいただきました。お客様を大事にしておられることを、感じ取って帰ってきました。 | |

|

|

ネットdeイングリッシュ

| 10月26日 月曜日 「ネットでイングリッシュ」は丹波市教育委員会の事業で、海外の小学校とつながり、交流することで、国際理解教育や外国語活動の活性化をねらう目的があります。外国語は、実際に使う機会がないと身に付かないものですが、子どもたちは、最近、ALT英語助手にも、積極的に話しかけます。このような事業も、そのきっかけになっています。 | |

|

|

図書室の賑わい

|

10月24日 月曜日 後期に入り、児童会の係が変わりました。新しい、体育図書委員会のメンバーで新企画が生まれました。図書室の本を読んだ冊数をポイント制にして、景品に、折り紙作品を渡すという仕組みです。 廊下では、低学年が「今日は図書室開きますか?」と聞くほど、待ち遠しく思っています。「今日は2ポイント読もうか。」などと友だちと話しながら歩いています。動機はどうであれ、行動につながってる素晴らしい戦略です。 体育図書委員会の目標を見ると「39人全員を、体育・図書好きにする」と書いてありました。 |

|

|

|

|

|

和太鼓鑑賞会

|

|

| 10月20日 木曜日 鴨庄小にゆかりの方より、太鼓鑑賞のご紹介をいただきました。閉校の年に、多くの方々が、児童にエールをおくってくださっていることを感じます。

溝端健太さん(想咲太鼓打ち)は、神戸在住の和太鼓演奏家です。1人でいくつもの和太鼓等を打ち、創作(想咲)曲を演奏されました、照明も自動制御、構成もお話も素晴らしく、児童は、みるみるうちに引き込まれていきました。本校では「鴨庄っ子太鼓」が伝統です。体験コーナーでも、初心者ではない、玄人っぽい叩き方を見せました。自分の中に、経験やできることがたくさんあるということは、自信になるのだと、改めて思いました。また、児童がいつも使っている太鼓も、わざと混ぜて演奏してくださいました。同じ楽器でも打ち方で、音が変わるのだと、本物の音を覚えました。 その後、教室で感想を書いた4年生では、6頁も使って書いた児童がありました。感動して夢中で書いたのでしょうか…。楽しい1時間でした。 |

|

2年生まち探検(2)

|

|

|

10月21日 金曜日 2年生まち探検の第2段です。質問を事前に考えて出かけます。気づきの質が高まっていきます。3年生から始まる「総合的な学習の時間」につながっていく活動です。 お忙しい中、対応いただいた、各事業所の皆さまに、感謝いたします。 |

|

12年秋見つけ

| 10月20日 木曜日 地域の学習支援を受け、12年の秋見つけをしました。ゲストティーチャーから「夏に比べ、寒くなりましたね。みんなも、半袖から長袖に替わったね。同じように、草木や生き物も、冬の支度をし始めているのですよ。」と前置きをされ、興味を持って、校地内、その周辺を散策しました。 | |

|

|

3年睡眠学習

|

| 10月20日 木曜日 丹波市健康課からの出前授業で、3年生が「睡眠」の大切さについて学習しました。本校の3年生は、生活のリズムがよく、学校でも、力いっぱい頑張ることができています。

高学年になると、子どもの生活にも変化が出てきます。自分の部屋を与えられる、子どもが自分で情報通信機器やゲーム端末を持つ、習い事が重なって帰宅が遅れるといった状況が予想されます。そのような時には (1)自分の部屋(ベッド)に入る時間を徹底させる。 (2)消灯の時間も徹底させる(併せて家全体の照明を暖色の蛍光灯に切り替え、消灯前の光の浴び方にも工夫をする) (3)部屋に情報通信機器を持ち込ませない (4)習い事などの予定を平日(学校のある日)の午後に詰め込みすぎない。 などの工夫が考えられます。睡眠不足は勉学にも心身の健やかな発達にも大きな悪影響を与えるということは周知のことと思います。就寝時刻が遅くなって起床時刻も遅れてしまえば、通学前に朝ごはんを食べるチャンスも逃します。そうなると、いよいよ悪循環がスタートします。子どもの睡眠時間の改善は大事なことです。 |

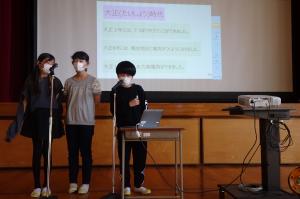

6年学年発表

|

10月20日 木曜日 6年生が準備をしてきた学年発表がありました。お家の方にも参観に来ていただきました。6年生は、古い資料から、鴨庄小学校の歴史や画像をピックアップし、プレゼンを作りました。クイズ形式で、小さい子にもわかるように工夫しました。また、修学旅行の報告も織り交ぜました。古い写真では、昭和初期には修学旅行は伊勢方面でしたが、昭和中期からは、今と同じ、奈良・京都だったようで、鹿と戯れていたり、建築物の前での記念写真を紹介しました。6年生は、人前で発表する機会が多く、だんだんと上手になっています。 |

|

|

|

体力アップ

| 10月19日 木曜日 今年も、体力アップサポート事業で、市内の体操教室のコーチに来ていただきました。教員では、指導の難しい指導をしていただきます。このような場面では、児童も、思い切って挑戦するので、少し高いハードルも超えて行きます。毎年同じ方が来ていただき、児童も親しみをおぼえています。 | |

|

|

| 34年 | 56年 |

吉見小合同授業

|

10月18日 火曜日 統合を前に、吉見小と第2回目の合同授業を2時間行いました。児童同士が、お互いを知るために、また、統合時の感覚に慣らしていくために行っていますが、楽しく授業をすることが大前提です。教員側も、統合した時の、集団の様子や、質感を掴み、今後の学習活動に生かしていきます。 統合時に6年生になる、現5年生では、授業中対話も進み、お互いの発言を尊重し合える雰囲気が感じ取られました。合同行事の画像は、掲載できませんが、各家庭でお子様からお聞きください。 |

|

|

|

|

|

岩戸寺で自分をみつめる

|

||

|

10月20日 月曜日 10月中旬、5年生9名は、岩戸寺に出かけました。住職様に、出迎えていただき、寺門より境内を案内していただきました。寺に置かれているものについて、歴史や人々の願いを、教えてくださいました。子どもたちの今の生活にもつながるようにお話しいただき、とても興味を持ちました。 鐘つき堂では一人ずつ鐘をつきながら、煩悩について教えて頂いたり、本堂に上がり、当時の様子や人々の願いが仏像や装飾品に込められていることを教えて頂いたりしました。雨天のため落ち葉掃除はできませんでしたが、本堂の掃き掃除で心を整えました。続いて、読経を体験し経本一冊を読みました。漢字を一生懸命に読みました。心洗われましたが、足もしびれたようです。裏面にもお経が書いてあることが分かった時には、みな、崩れました。住職様からは、お寺を継ぐきっかけとなった出来事のお話を聞かせていただきました。 最後には、ギター弾き語り「スタンドバイミー」にしびれました。『Stand by me, Stand by you.』は、日本語直訳すると 「僕のそばに居て、あなたのそばに居る」 という意味。「吉見小に行っても、鴨庄の友だちの絆を大事にして頑張ってください。」と励ましの言葉をいただきました。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

明燈山 岩戸寺 開創:宝亀2年(771) 開基:法道仙人 本尊:十一面千手千眼観世音菩薩 鎮守:熊野権現 ご詠歌:とこやみの ひとのこころを てらさんと いわとのてらに あさひ うつろう 天正2年(1574)明智光秀の丹波攻めにより焼かれましたが仁王堂だけは残ったと言われています。天正16年 (1588)、越後の国(福井県)一乗谷の朝倉氏によって再興されました。慶長18年(1613)由良城主、別所吉治氏が、今ある岩戸地区の土地を寺に寄進されたと記録が残っています。 当時は千手院、総持院の2つの建物がありました。今ある建物は千手院で、総持院は端地区に移築され鴨庄小学校となりました。 18代実憲上人は、昭和12年(1937)に聖天堂を建て、19代崇圓代には仁王像の全面解体修理、大師堂の移転、岩戸観音霊場の建立などがなされました。5年後には33年に一度の御開帳が予定されています。 |

||

2年生まち探検

|

10月14日 金曜日 2年生のまち探検で、学校向かいの「やまく」さんのお仕事を見学させていただきました。地域のさまざまな場所を調べたり利用したりする活動を通して、身近な地域の場所や人と自分との関わりについて考えていきます。 今回は、お料理屋さんの見学、魚をおろすとことや、かつらむきなどの技も実演してくださいました。また、お寿司や玉子焼きをいただきました。小学2年生に「あの、だし巻き卵の味が忘れられない…」と言わせる、絶品だったようです。来週は駐在所と郵便局を見学します。 社会で働く人はみな、誇りをもって「業」を行っています。多くの人と接し、そういったことを感じ取って、吸収してほしいと思います。 |

|

|

|

|

|

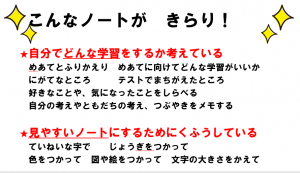

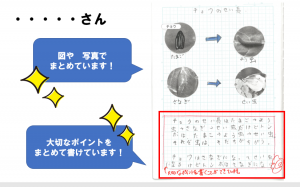

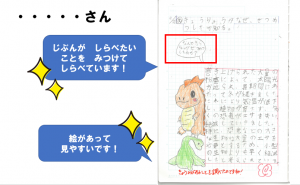

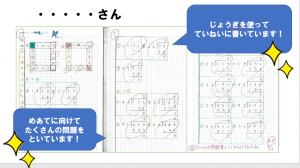

自学ノートきらり賞

| 10月13日 今回の「ノートきらり賞」は自学ノートより選ばれました。表彰と共に、どこが良かったのか、紹介されました。何人かのノートを紹介します。各ご家庭でも、自学への取り組みをほめてあげて下さい。 | |

|

|

|

|

| 3年生 | 3年生 |

|

|

| 4年生 | 5年生 |

ポスター掲示のお願い

|

|

|

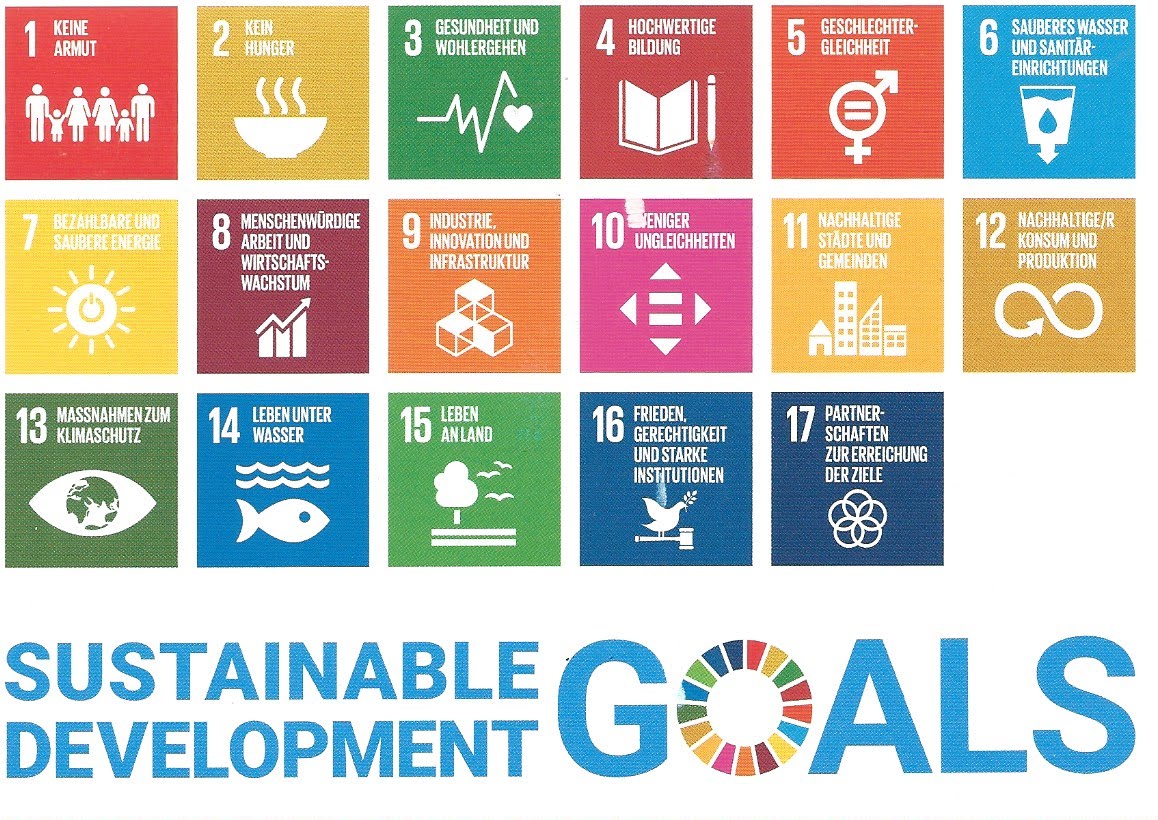

10月13日 木曜日 3年生が、授業で書いた、環境を守るポスターを、コミュニティセンターに掲示してほしいとお願いに行きました。兵庫県では小学3年生かた、環境教育を系統時に推進します。 今、世界が団結して取り組む、持続可能でより良い世界の実現を目指す17の目標が「SDGs」です。「Think Globaiiy, Act Locally」(地球規模で考え、足下から行動せよ」の言葉のように、授業での自然や命を大切にする学習と「SDGs」を結び付きを、児童に気付かせたいと思います。 |

|

車椅子体験56年

|

10月13日 木曜日 実際に車椅子を使うと、バリアフリーでない箇所がたくさんあることがわかります。また、目線の高さ、傾斜の感じ方も、感じ取ったのではないでしょうか。また、お手伝いの仕方も経験しないと分かりません。このような体験は、中学校でされることもあります。何回か経験し、理解を深めて社会の一員となってほしいものです。講師の方にはお世話になりました。 |

|

|

|

|

|

修学旅行

|

||

|

10月上旬、6年生3名は、吉見・三輪と合同で、1泊2日の奈良・京都旅行にでかけました。世界遺産、日本最古の木造建築、法隆寺では、1,400年前に建てられた木(柱)に触り、悠久の時を感じました。その他、東大寺(大仏)、二月堂、平等院、清水寺、金閣寺、二条城などを訪れました。自然との調和、タイムスリップしたような非日常感など、歴史建造物の魅力に触れたり、多くの人々や広い社会に触れたりし、自分を見つめる機会にもなりました。 映画村など、楽しい体験もたくさんできました。奈良公園で鹿にせんべいをあげると、頭を立てに振ってお礼をするのでびっくりしました。 夜の京都ステーションでは、12階屋上までの鮮やかな電光大階段を登ると、京都タワーを真横に見る夜景が一望できました。「一度はこんなところに住みたいね」と会話が聞こえてきました。その後、京都駅構内に入場し、新幹線先頭車両を見に行きました。東京行き、博多行きが5分毎に到着し、発車して行きました。これから歩む、広い世界を予感させられました。 お互いに譲り合い、尊重し合う3人の絆が深まりました。生涯の友であってほしいと願います。 あと、半年間、鴨庄小学校のリーダーとして頑張ります。 |

||

|

|

|

| 世界遺産 法隆寺 | 1人1台カメラ持ち | 若草山 |

|

|

|

| 東大寺 | 二月堂 | 旅館で |

|

|

|

| 京都ステーションビル | 京都駅構内 | 二条城 |

|

|

|

| 清水寺 | ||

|

|

|

| 金閣寺 | 東映太秦映画村 | |

6年生より

|

10月5日 昼食時に6年生から放送がありました。 「6年生からのお知らせです。明日からの2日間、6年生は奈良・京都に行きます。明日、あさっての2日間、6年生はいませんが登下校や委員会活動など、5年生を中心に、がんばってください。低学年のみなさんも5年生に協力してあげて下さい。2日間、全校生でなかよく過ごせることを願っています。」 |

全校かくれんぼ

|

10月5日 水曜日 にこにこタイム(縦割り遊びの日)で「全校かくれんぼ」がありました。こんな遊びを考えるのは、もちろん児童です。隠れてもいい範囲は校舎の中、放送があると数人の鬼が探しに出かけます。ロッカーの中や、隙間、トランポリンの下など小さい子が隠れると本当にわからなくなります。10分ぐらい探し「まだ見つかっていない人は出てきてください」と放送があり、体育館に集合します。「やったー!と歓声をあげて全速力で、集まってきます。3回繰り返されました。小さい学校ならではの、ワクワクする遊びです。 |

|

|

|

| かくれんぼ開始 | |

3456年絵画

|

10月4日 火曜日 芸術の秋、音楽では合奏や合唱に、図工ではじっくりと絵画に取り組んでいます。 34年生は「リコーダーを吹くわたし」を描いています。肌の色など、一色で塗らずに、パレットで見えている肌の色を何通りも作って重ねています。 56年生は「私の好きな校舎」を描いています。校舎、遊具、靴箱、など愛着のある場所を、様々な角度から見ました。遠近法を学び、整然とした直線での表現と、物の曲線が入り混じった、趣のある構図になっています。色が塗られていくのが楽しみです。集中が切れると、下の体育館で体を動かしたりしながら、2時間単位で取り組みます。 |

|

|

|

|

|

|

|

話し方集会

|

|

|

10月3日 月曜日 話し方集会では、ある物語を1文(1sentence)ずつ、分けて読み合いました。子どもたちは自分の読む場所しか与えられておらず、その前後の文脈がわかりません。はっきり、みんなに聞こえるように読み合せて、はじめて、物語の全景がわかるというやり方です。 地域支援者からは、「 」内と、説明の分とを、読み分けることや、顏の向きが大事なことを教えていただきました。暗記していた2年生や、「 」に表情をつけて読んだ児童は、ほめていただきました。表現の1スキルとして、話すことに自信を持って欲しいと思います。 |