今日の一歩は明日を変える6月

6月終了

|

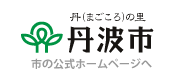

小学校 最後の 春

|

|

4がつに、がっこうの、えをかいているひとがいました。 「鴨庄しょうがっこうが、さいごだときいて、さくらのはなと、こうしゃを、かきたくなりました。」 と、いわれました。 「かんせいしたら、こどもたちに、みせてください。」 と、おねがいしていたら、もってきてくれました。 とても、じょうずなので、ちかくでみせてもらってください。 本日、作者の方に、絵を持って帰られる機会に、朝会でお話をしていただきました。校舎や児童をずっと見守ってきた「桜の木」が来年から寂しがると思って、幸せな桜を描いておきたかったのだ、と、言われました。子どもたちには、鴨庄のすばらしさを、感じて、1日1日大事にして過ごしてくださいと、言っていただきました。 |

あじさいの手紙

|

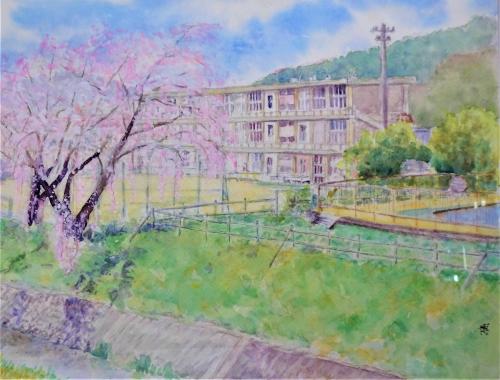

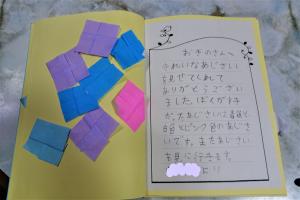

6月29日 水曜日 先日、戸平地区の「あじさい」を見せていただいたので、12年生が1人1人お礼の手紙をブックにして届けました。 「きれいなあじさいを見せてくれてありがとうございました。ぼくが好きだったあじさいは、青色と白色とピンク色のあじさいです。また、あじさいを見に行きます。」 |

|

|

|

|

手紙bookの、お返事が届きました。 1.2ねんせいの みなさんへ あついまいにちですが、おげんきですか。6がつ22にち、あじさいをみにきていただき ありがとうございました。そのごは、おてがみを かいてくださったり、そして おりがみをして はりつけ、あじさいのかんじがよくでていますね。 11にんの みなさんのを いっさつのほんにして、27にちに せんせいがとどけてくださいました。びっくりして、かんげきして、うれしなみだがでました。いっしょうけんめいに、かいたり、つくったりされているようすが、めにうかびます。あじさいのはなのかんそうや、きもちのやさしさが、いっぱい、いっぱい、つたわってきます。 なんかいも ひらいて よませてもらっていますよ。わたしの たからものに なりました。 たいせつにします。ほんとうに ありがとうございました。らいねんも、あじさいが、いっぱいさいてくれるように、はなの おせわをしたいとおもっています。 みなさんも おげんきで がっこうせいかつを たのしんでくださいね。また いつでもよってください。 |

|

|

あじさいに クワガタが とまっていたと、写真を同封してくださいました。 |

クロールの練習

| 6月28日 火曜日 34年生は、バタ足の練習をしています。クロールに向けたキックのコツを掴んで、きれいに体が伸びています。ゆっくりでも「正しい動き」を繰り返すことが大切です。ある程度「一連の動作」が身に付いたら「動きの質を高める段階」として、より効率的な動作(抵抗を軽減し推進力を増すことや無駄な動きを減らし疲労を抑えること等)を目指します。 | |

|

|

| 56年生は、体力アップサポーターに教えていただいたクロールの練習をしました。プールの短い方を使って、何度も折り返しました。この後、縦を使って、25メートルに挑戦しました。 | |

|

|

宝探しinプール

|

6月28日 火曜日 12年生は、小プールで水の中での感覚を味わい,水中で自由にもぐったり,浮いたり,呼吸をしたりして遊びながら、水に慣れていきます。「伏し浮き」ができることが目標で、泳ぎの基本的な動きを身に付ける段階です。 今日は、プールの底に沈められた、色のついた石を拾い集めました。次には、先生へ水をかけ、先生を倒しました。順番に先生役になり、みんなから水しぶきを浴びせられました。日に日に、水の抵抗がなくなっています。 |

|

|

|

|

|

|

|

鴨庄っ子太鼓 自主練

|

6月27日 月曜日 今日の昼休みは太鼓の自主練です。自主練では、4年生が、自分の担当とは違う太鼓をたたかせてもらっています。4年生は今年しか取り組まないからでしょうか。56年生が、丁寧に教える姿が頼もしいです。 8月の夏祭り、11月の秋祭り、校内音楽会、閉校式に向けて更に力をつけたいところです。8月にはスプラッシュ丹波にも出演のオファーが来ています。 |

|

|

|

|

|

体力アップサポート

|

|

|

56年生の水泳の授業に、プロの指導員が来てくれました。 1時間で、ほとんどの児童が、クロールの泳法を覚えたそうです。 |

|

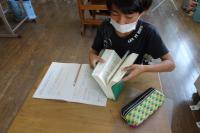

算数検定

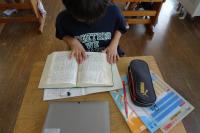

| 6月27日 月曜日 今日は予告していた「算数検定」を1校時にしました。1学期の学習内容の確かめになります。90点以上が合格で、何回受験してもいいので、今学期中に合格を目指します。 本校では学期の終盤に、算数と漢字の検定を行っています。来週は「漢字検定」です。自主学習を積んで、望んでほしいと思います。 | |

|

|

| 5年 | 6年 |

|

|

| 4年 | 3年 |

|

|

| 2年 | |

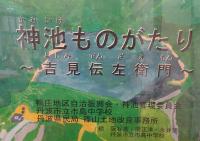

神池ものがたり

|

6月27日 月曜日 紙芝居の絵の画像をたらせていただきました。市島中学校生徒と、3人の鴨庄地域の方々による合作です。1枚ずつ作風が変わるのも趣があります。また、紙芝居は、絵の抜き差し方、演じ方(朗読)、進行(拍子木を打つ)の掛け合いで臨場感が高まり、見ている人と、一体感になっていくのが魅力だと感じました。 夏祭り、秋祭り、などでも披露される予定だそうです。吉見小学校でも、4年生の地域学習で、使っていただけると思いました。 |

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

紙芝居初披露

|

6月24日 金曜日 明日25日(土曜日)は、神池の水が放水された日です。ため池は主に農家の方々のたゆまぬ努力によって守られています。特に、鴨庄の神池は、当時の村長、吉見伝左衛門を中心に、人々が神池築造に尽力した歴史があります。 篠山土地改良事務所では、昨年より「ため池物語」の紙芝居を鴨庄地区自治振興会と市島中学校カルチャー部に制作を依頼され、多くの方が携われて、一つの紙芝居が完成しました。 今日の朝会では、地域の方々が、絵めくり、進行、朗読をされ、関係者が見守る中、初披露されました。児童は、紙芝居に引き込まれていました。あとで、多くの児童が、感想を発表しました。 |

|

|

|

今日の様子

|

|

|

|

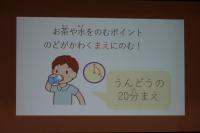

朝会で「熱中症の話し」がありました。熱中症対策については、6月初旬にお知らせしたとおりですが、子どもたち自身が、判断したり、対応できることが大事です。「今、全員水分補給しましょう」「今日は全員日傘を使いましょう」と、指示もしますが、自分でも正しい判断ができるように、熱中症のメカニズムや、予防方法を、わかりやすく伝えました。 2年生では、教室に入った直後に「今日の集会の話しはどんな内容でしたか?」と担任に耳打ちする『聞き取りテスト』がありました。7名の児童が1人1人出てきては伝えました。隙間時間を使った、「聴く」ことを意識させる担任の工夫です。 |

||

|

4年算数は、日替わりで、児童が先生役になって授業を進めています。 国語では「ことわざ調べ」をしています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

戸平の紫陽花

|

6月22日 水曜日 戸平に紫陽花を見に行きました。校区内の戸平区は、戸平トンネルを超えた、福知山市美和町と隣接した地域です。今日は、公用バスにお世話になり、12年生が校外学習に出かけました。花を育てておられる方に、「色がいろいろあるね」「毒があるの?」「蜜はある?」などたくさん尋ねました。花の増やし方(挿し木)や、鹿対策、についても興味津々でした。 学校支援コーディネーターによる花の観察をルーペを用いて行いました。そこで、紫陽花の花だとおもっていた部分は「がく=装飾化」だということが判明しました。装飾花とは、一般的に花と認識されている部分のことを指します。つまり、花びらが4~5枚あるように見えている部分のことです。本当の花は小さく、おしべとめしべがありました。 紫陽花の見ごろは来週あたりです。お庭を開放してらっしゃるので、子どもの案内で、鑑賞されてはどうでしょうか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出前お魚講習会56年

|

6月22日 水曜日 兵庫県漁連による、「ひょうご豊かな海発信プロジェクト協議会事業」に当選し、本日、1人、一匹の「鯵(あじ)」を3枚おろしにさばき、ソテーにしていただきました。 兵庫県内で漁獲される魚の種類・時期・主な漁法や栄養等の基本を学び、また、魚を見る、触る、おろすという貴重な体験ができました。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

体力アップ34年

|

6月22日 水曜日 兵庫県教育委員会事務局体育保健課の事業として、「体力アップひょうご」サポート事業があります。この事業は、小学生の体力・運動能力の向上を図るため、専門性に優れた地域の指導者等を積極的に活用し、児童の運動への興味・関心を高め、運動習慣の定着を図ることが目的の事業です。 本校へは、丹波市内の、民間スポーツクラブの指導者が来てくださいました。 |

|

|

|

|

|

1234年も初プール

|

6月21日 火曜日 今日までに1234年生もプールで体育をしました。「不必要な会話は避ける」としていますが、シャワーの水は冷たくて「キャーキャー」と声が出ています。 3年間のブランクがあるため、指導者はきまりを守らせ安全第一に、また、全員が水に抵抗なく、ついて来れるよう慎重に進めています。6年間で、平泳ぎとクロールが25メートル泳げることが目標ですが、できる範囲で行います。 |

|

|

|

|

34年生は、水を左右にかけ合いっこ。プールの底に手→肘→おしりをつけて水に慣れ、プールをぐるぐる回る「洗濯機」、足を浮かすと動くプールに!全員、水への抵抗はなさそうです。後半は、「どうぶつになろう」で「あひる」「わに」「かに」「らっこ」の真似をしながら、鼻すれすれまで沈むことができました。次回は、顔をつけてしまう→浮く、に進みます。 |

|

|

|

| 安全確認では、プールサイドに等間隔にかかれた番号の上に立ち、指導者が番号を言うと、手を挙げて人員確認をします。 | |

|

|

|

12年生は、初めてのプール使用。シャワーが冷たくて「キャーキャー」。小プールにすぐに馴染み、水の中を歩いたり走ったりしました。 |

|

|

|

| 56年生は、クロールの足のコツを知り、水しぶきを大きく立てないよう、足をのばしてバタ足を練習しました。 | |

プール水泳開始

|

6月17日 金曜日 56年生が久しぶりにプールに入りました。2年間中止したため、小プールを使って再開し、その後、大プールへ移動しました。児童は、プールや感染防止のルールをよく守っていました。低学年でやってきたことを一通り確かめましたが、水を怖がることなく1時間を終えました。 |

|

|

|

|

|

太鼓の師匠

|

6月16日 木曜日 今日の鴨庄っ子太鼓は、緊張感が走っていました。今日は「師匠」のアドヴァイスを受けることになっているようです。5年生が呼びに行ったのは、Y先生。一回通して披露し、拍手をいただきました。「私も、お客さんの拍手が嬉しくて、続けているのですよ」と、先生。 その後で、腕とバチがつながって真っすぐに伸び、そこから体重をかけて振り降ろすのだとアドバイスがありました。気を付けて叩くと、音もどっしりとしてきました。すぐにはできませんが、次の課題がわかり、また、やる気が出てきました。 |

|

|

|

|

|

ほんわか集会

|

|

|

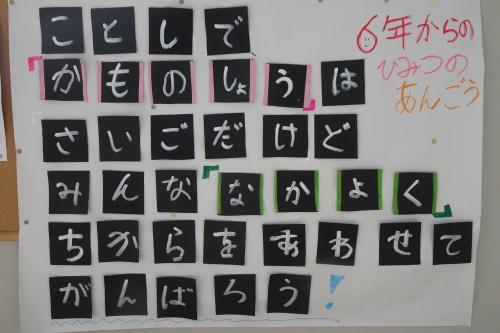

6月16日 木曜日 56年生からの発信です。 寸劇をしながら、1年生にもわかりやすく伝えました。 (1)誰にでもあいさつをしよう。 (2)名前で呼ぼう。相手の気も意を考えよう。 (3)優しい声かけをしよう。 この3つは、56年生が、鴨庄小学校の今を見て、もっと高めたいと思ったことです。 児童による、児童のための「呼びかけ」は、最大の発信力になります。このように、学校で、児童が、学校生活を自主的に営むことは、民主的な社会の一員としての資性を養うことにつながります。 |

|

にこにこタイム

|

6月15日 水曜日 にこにこタイムとは縦割り班の遊びタイムです。運動会も含めて、1年間赤白組に分れます。今日はどちらもドッジボールでした。1234年生 VS 56年生で、圧倒的に1234年生が多い戦いです。 「小さい子に手加減をしてあげてください」という、担任からのアドヴァイスはあったものの、5年生はヒートアップし、本気モードに入りました。ところが、1~4年生は「キャーキャー」言って大喜びで、ボールを受けたり投げたり、全力で向かいます。5年生に当たったら、皆で拍手する始末。終了後、6年生が、次はどんな遊びをしたいか聞いてやっていました。鬼ごっこやかくれんぼ、全校でしよう!などと要望が出ていました。 |

|

|

|

|

|

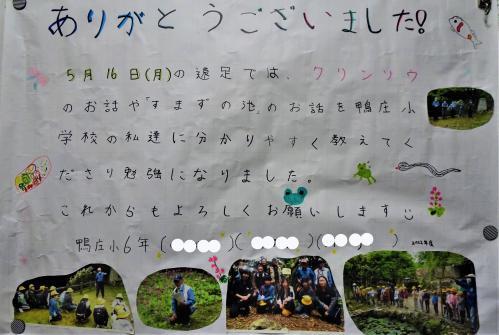

お礼の手紙

|

| 遠足でお世話になった地域の方々に、6年生がお手紙を模造紙に書きました。鴨庄コミセンに届けます。 |

吉見小で合同授業

|

6月14日 火曜日 吉見小学校で合同授業を行いました。 1年:算数と図工 2年:生活と国語 3年:国語と道徳 4年:算数と道徳 5年:道徳と国語 6年道徳と国語 多くの価値観、感じ方の中に身を置くことはいいね!と、子どもたちは感じ取りました。両校の教員達はそんな授業を展開してくれました。算数の新しい内容に進めたり、調べてきたことを伝えあったり、道徳で考えを伝えあったりと、大勢で授業をすることが「楽しいな」と思える仕掛けが、随所に見られました。 「発表した後に、笑いが起こると、いやな気持になるよね。それはどうかな・・・」などと、授業を止めて考えさせる学年もありました。既に、統合した時の、集団作りが始まっていると感じました。 児童は吉見小学校の良いところをたくさん感じ取りました。授業のスタイルや、授業に向かうまでの所作などをみていると、良い意味での「協調性」や「同調性」が、個々を伸ばすのだと、改めて感じました。 他校での画像は多く掲載しませんが、子どもから、話を聞いてやってください。 |

||

|

|

|

| 私の靴箱! | こんな感じ | 3階から望む市島中 |

第3回話し方集会

|

6月13日 月曜日 本日の集会では、(1)50音表を横に「あかさたなはまやらわ、いきしち…」と読み口の開け方を確認する。 (2)活舌を活かし、早口で「あひるの遠足あいうえお…」の詩を唱和しました。講師は地域の支援者です。 |

|

|

|

妙高山のクリンソウ

|

|

6月11日 土曜日 クリンソウの花が終わりました。妙高山のクリンソウを守る会の人たちと、撤去作業をしました。本年度も大々的にPRはしていませんが、愛好家の方々が、各地から来られたようです。今年は花をつけなかった小さな株が、シダの中にたくさん隠れていました。クリンソウの種子が落ちるまで草刈りはできません、手作業で抜き、陽が当たるようにしました。 本年度は、全校児童で妙高山に校外学習に出かけ、クリンソウについて広めることができました。 |

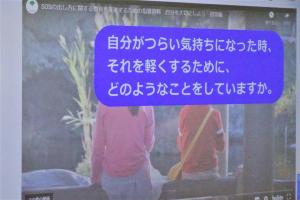

SOSの出し方

|

6月10日 金曜日 統合を控え「SOSの出し方教育プログラム」を年間3回の計画で実施します。来週、吉見小での合同授業を控え、各クラスで1回目を実施しました。 この授業の目的は、苦しんでいる子どもが誰かに助けを求める力を身に付けさせること、人とつながることは安心することだと気付かせることです。 56年複式学級の授業では、「自分がつらい気持ちになった時にそれを軽くするためにどうしていますか」という問いには、/だまる/PCをする/Youtubeを見る/犬と遊ぶ/友だちや家の人に相談する/何も考えない/誰かに話す/同じ気持ちになった人に話す/おいしいものを想像する/ゲームをする/一人になる/ などと出し合いました。 「友だちがつらそうにしている時どうしますか」という問いには /そっとしておく/共感する/話しかける/友だちのやりたいことを一緒にする/大丈夫?ときく/「ちがう所で話そ」と誰もいないところで話を聞く/「全部話して」という/楽しいことを話題にする/などと出し合いました。 |

|

|

|

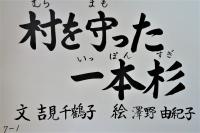

読み聞かせ

|

6月10日 金曜日 毎月1回の「地域支援者による読み聞かせ」がありました。8時10分~8時20分の短い時間ですが、長年定着しているため、小学校6年間で、約60回体験することになります。 その中で、丹波市の昔話を紙芝居で読んでくださるお二人がいらっしゃいます。平成23年頃の、読み聞かせメンバーで丹波市の民話集の中から約20話、手作りの紙芝居にされたものを、毎回紹介してくださっています。(ということが、今日わかりました。) 学校の教職員は、3~6年のサイクルで異動しますが、地域の方ははるかに長い期間、学校にかかわっていただいていることがよくわかる例です。統合後も、吉見小で同様に活動していただくようお願いしています。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12年体育

| 6月9日 木曜日 12年体育では、サーキットトレーニングで様々な動きを取り入れました。踏み台からマットにジャンプし、ポーズを決める所では、踏み台のばねを使って、高く飛び上がることが必要です。担任は、踏み込むときの「音」を聞かせ「この音を出して踏み切ろう」と教えました。途端に、高く上がるようになり、ポーズを決めました。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

本日の授業より

|

|

| 56年生 調理実習 | |

|

|

| 4年生が1年生にブックトーク | |

|

|

| 3年算数 グループワーク | |

|

|

| 12年体育 倒立 | |

体力テスト

|

6月8日 火曜日 体力テストをしています。全8種目:握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳び、20mシャトルラン、50m走、ボール投げ です。 現在の子どもの体格は、その親の世代(30年前)より向上しています。一方、体力は下回っています。また、最近の子どもは、靴のひもを結べない、スキップができないなど、自分の身体を操作する能力の低下も指摘されています。将来的に国民全体の体力低下につながり、生活習慣病の増加やストレスに対する抵抗力の低下などを引き起こすことが心配されています。 意識的に、日常生活の中で体を動かすことを、生涯にわたって続けていく必要がありそうです。 |

||

|

|

|

|

|

|

宝探し完了

|

|

| 6月3日 金曜日 最後の壱枚が見つかりました。6年生もどこに隠したか分からなくなっていましたが、6年生が見つけ、低学年の児童に見つけやすいところへ移動させたということでした。なんと、優しい子たちでしょう。最後のカードを見つけた児童は、言うまでもなく、大喜びでした。 |

にこにこタイム

|

6月1日 水曜日 「ニコニコタイム」は1~6年生で遊ぶ、昼休みタイムのことです。 今回は3名の6年生が、計画した、「宝探し」です。「宝」は、文字を書いたカードでした。 |

|

|

|

| ルールを聞いてGo! | |

|

|

| 見つけたい 見つけたい 見つけたい | |

|

|

| あった! あった! | |

|

|

|

こと●で かもの●●●は●●ごだけ● ●●ななかよ●●●●をあわせて●●ばろう! ●のカードは、時間内に探せませんでした。この「宝探しは」見つかるまで続けることになりました。 |

|

|

「人(他の子供)と関わりたい」と思う気持ちは、自らの体験によってのみ、獲得されるものです。それが、「社会性の基礎」を形づくっていくのです。年少者の課題は、一言で表現するなら「人と関わることが好き」ということ、集団活動に進んで参加できることです。そして、年長者になるにつれ、そうした関わりを通して、進んで協力できた、自分から働きかけができた、誰かの役に立つことができた、という集団の一員としての自信や誇りの獲得が課題となります。 |

|

自然学校特集

|

自然学校5日目

|

|

|

|

市島自然学校 「人と仲良し 自然と仲良し 自分をみがこう」 6月3日 金曜日 起床は6時30分ですが、6時前に「起きてしまった」と担任の部屋に来た310号室。行ってみると、既に布団は片付けられ、まさかの早朝6時台のトランプ「じじ抜き」。「日の出も見たよ!」と自慢げに。 214号室をのぞくと! こちらもやっぱり起きていた。 |

||

|

|

|

| 朝食をいただき、鴨庄小の児童が、代表でホテルの方にお礼の挨拶を言いました。 | ||

|

|

|

|

|

|

|

円山川公苑では、待ち時間があり、芝生広場で学校毎に自由時間を過ごしました。 いよいよカッターです。艇長(教員)の合図で声を掛け合って操作をします。指導員の方は、水上のことでもあり、厳しくしっかりと理解させてくださいます。力を合わせるということ、人とは違うポジションで自分の役割を果たすということがよくわかるスポーツです。例年になくスムーズに川に出ていき、帰ってくる頃には、更に上手になっていました。 |

||

|

|

|

| 12時過ぎに昼食 | ||

|

|

|

| 午後は「カヤック」「カヌー」に挑戦。全員が初めての体験だと思いますが、物おじせず、思い切ってチャレンジするところは、鴨庄っ子-5年生のよいところです。パドルの使い方・動かし方も、体験しながら覚えが早く、すぐに遠くの方に行ってしまい、見えなくなりました。 | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14時30分にいちじま自然学校の閉校式を現地で行いました。竹田小学校の児童が、とてもしっかりと司会や、終わりの挨拶を言いました。感想タイムでは、前山の児童が積極的に挙手をして発表しました。鴨庄の児童も1人発表できました。初日からの、多くの関係者の方々や、友だちに感謝しました。 17時に帰校。代表児童が、お迎えのお家の方に、お礼を言いました。自然学校で学んだことと、準備をしてくれたお礼を、しっかりとした文章で言いました。バスの中で考えていたのでしょう。閉校式でのよいお手本を見て、さっそく、自分の中に取り込んでいるようでした。 ある観点を持って子どもを見ていると、日々成長していくのがわかるものです。わずか4日間でしたが、成長が多く見えた自然学校でした。同時に5年生の課題も見えてきました。月曜日の振り返りで、児童がどんなことを言うのか楽しみです。 |

||

自然学校4日目

|

6月2日 木曜日 いちじま自然学校「人なかよし 自然となかよし 自分をみがこう」 リーダーを中心に、自分たちで行動しようと頑張った前半の2日目でした。しかし、引率者は、お世話になった方へのお礼の表し方が上手くないと感じたようです。感謝やお礼を伝える時の言葉遣いや、姿を、他校から学んでほしいと思います。 さて、今日から1泊2日の竹の海岸海体験。まずは、奥城崎シーサイドホテル横の浜で自由に散策しました。貝殻やシーグラスを拾って楽しみました。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

鴨庄っ子5年生は、楽しむことは大得意! 何にでも興味津々です。 |

||

|

昼食 |  |

| 午後は、竹野スノーケルセンターで「磯観察」をしました。 | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ヒトデ・ウニ・なまこ 掴んですごいね! | ||

|

||

| 16時過ぎにホテルにチェックイン。全室オーシャンビューの数名ずつの個室です。鴨庄っ子は、3階に男4人、2階に女5人に分かれました。コロナ対策で、部屋の行き来は禁止です。 | ||

|

|

|

| 310号室 濡れた衣類を室内干ししている様子。乾くかなあ・・・。浜で拾った貝殻やシーグラスを大きい順に並べて、ご満悦。並び変えたり、お気に入りを触ったり、いつまでも眺めています。窓際でも、畳の上でも、貝殻を眺めて・・・何を思い出しているのでしょうか。とても楽しそうです。 | ||

|

|

|

| 214号室 こちらの部屋でも、貝殻を並べて、品評会&交換会。家から持ってきた缶に、お気に入りを入れていきます。出発前に、昨年、コロナのために海の活動に行けなかった6年生に、貝のお土産を約束していました。どれを渡すのかな・・・。 | ||

|

|

|

|

|

|

|

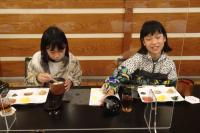

17時夕食 呼ばれなくても自分たちで時間を見て行動しています。自然学校はおやつがなく、とってもお腹を空かせて集まってきました。豪華な食事を見て、待ちきれない様子。ホテルでの諸注意など、連絡を聞いてから「いただきます!」 メニューは、すき焼き、エビフライ2尾、ハンバーグ、野菜サラダ、ポテトサラダ、白米、お吸い物、フルーツ。豪華で美味しい! |

||

|

|

|

|

|

|

| 18時40分から、大浴場で入浴。 | ||

|

|

|

|

就寝準備に一苦労していました。 |

||

| 9時30分消灯・・・「先生、こわい」「電気つけたままでもいい?」「寒い」「暑い」・・・みんなで泊まる時は、誰に合わすのかな・・・自分たちで考えなさい・・・と担任から。 | ||

自然学校3日目

| 3日目は各校実施。鴨庄小学校は秋に計画しているため、本日は学校で通常授業をしました。 |

自然学校2日目

|

5月31日 火曜日 市島自然学校 「人と仲良し 自然と仲良し 自分をみがこう」 日直やリーダーを中心に、自分たちで頑張った1日目でしたが、みなで気を付け合って、早くに並ぶことや、注意をし合って無駄な時間を少なくすることが、他校よりできていないと、学級で自己反省したらしく、今日の改善目標だそうです。 午前中は、青垣町で「いきものの里あおがき」の研究員さんを講師に迎え、竹田小学校児童と川探検を共にしました。川の水も澄み、水量も適度で、多くの生き物が見つかりました。鴨庄っ子は川探検は何度も経験があり、得意分野です! |

||

|

|

|

|

|

|

|

藍染め 体験 |

|

|

||

| 藍染めの模様付けには、割り箸を使って直線を出す方法や、輪ゴムでしばって円を出す方法があります。9人の個性あふれる藍染めハンカチができました。みな、満足げな表情! | ||

自然学校1日目

|

5月30日 月曜日 いちじま自然学校 「人と仲良し 自然と仲良し 自分を磨こう」 鴨庄小学校では、「主体的に行動する」ことをすべての最終目標に置いています。自然学校の5年生にも「大人(先生)に聞いたり、指導されたりすることが最小限になるように、自ら動いてくださいね」と話をしました。1日目の「炊事」は、手順を拡大して張り出し、教員は、じっと見守りました。 |

||

|

|

|

| 空き缶ごはんのかまど、カレーのかまど、スープのかまどに役割分担して、「火起こし」から炊事しました。 | ||

|

|

|

|

ごはんの底は焦げていましたが「おいしいよー」 後片付けは大得意。鴨庄小の児童がそうじや草引きで怠けているところを見たことがありません。 |

||

|

焼杉体験 |

|

|

||

| 10種類(フグ・イノシシ・カエル・イルカ・トラ・ウサギ・フクロウ・ヘビ・ウマ・恐竜)の動物の形から一つ選び(占いができそう)ワイヤーブラシをかけて、木目の模様をを浮かび上がらせます。つやが出るまで磨いた後、目をボンドで貼りつけて出来上がりました。 | ||