今日の一歩は明日を変える2月

2月

|

一輪車

|

|

|

|

2月28日 月曜日 数日前より、一輪車が大流行です。児童会で何やら、企画している情報が、児童の間で広まったのでしょうか。一輪車は、すぐ簡単に乗ることが難しい分、集中力や忍耐力もいります。 今日も、1年生が、乗れるまで諦めないというやる気で、挑戦していました。普通に日常生活を送るだけでは、このようなバランス感覚を育てることは難しいと思います。この機会に、全員乗れるようになってほしいと思います。 |

||

|

|

|

作品展案内

| ホームページ 学校生活➡作品展にて、全児童の硬筆・毛筆、および、絵画作品を番号順に掲載しています。ご覧ください。 |

太鼓引継ぎ式

|

|

||

| 4年5年の演奏 | 5年6年の演奏 | ||

|

2月24日 木曜日 本日の午後は、4~6年生が全員そろいました。予定通りに「鴨庄っ子太鼓 引継ぎ式」を行いました。 3学期に入り、56年生が4年生に教える時間が4時間ありました。リズムを唱える所から、足の位置、撥の握り方など、太鼓を実際に打つ時の力加減や音など、自分たちが習得したことを4年生に伝え残したのです。 太鼓に限らず、芯のある音を出すためには、力を入れるのではなく「脱力」することが大事です。6年生は、それを体得していたのか、叩きながら力を逃がす動作を、うまく伝えていたと感じました。やった者にしかわからないコツです。まさに、子ども同士でないと伝えられない部分です。 4年生は、休み時間も教室で練習台を叩くなど、主体的に取り組みました。56年生はその姿を、大変褒めてやりました。自信がつくまで練習した4年生は、本日、とっても上手に演奏しました。技術が伝わったということを、確認し合えた「引継ぎ式」でした。1~4年生が「早くしたいな~」とかっこいい上級生を見ていました。 |

|||

|

|

||

|

|

||

| かっこいい上級生の姿を見る1~3年生 | |||

|

|

||

| マンツーマンで伝える | 腰を落とす | ||

|

|

||

| 休み時間の4年教室 | 休み時間に教え合う | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

梅の香

|

|

お正月用に、鴨庄自治振興会よりいただいた盆栽です。 梅の花が、玄関に香りを放っています。 |

土鈴色付け

|

34年生が、制作してきた「土鈴」の色付けをしました。乾いた素焼きの土鈴に、絵の具がシュワッ!と染み込み、たくさん絵の具が要りました。 「土鈴」を作るまでに、たくさんの工程を経てきました。 土を捏ねる、完成まじかです。

|

|

|

|

|

|

版画

|

|

|

|

2月15日 火曜日 5年生の木版画が完成に近づきました。自画像の一色刷りで、掘り進めていくにつれ、木の色が出てきて、明るくなります。イメージを膨らませながら、だんだんと明るい気分になります。 1枚は展示用、1枚はカレンダ―、1枚は学校に残すようです。1つの版から、何枚もとれるのが版画のよさです。刷り上がった作品を味わって見ていました。 |

||

|

|

|

| 6年生はオルゴール卒業制作中 | ||

|

|

|

| 1年スイミー | 2年テスト中 | 4年社会 |

ほんわか集会

|

|

2月10日 木曜日 児童会」が、朝会で「ほんわか集会」をしました。三択クイズや○✕クイズで、「みんなで協力し合って笑顔あふれる鴨庄小学校にしよう!」という目標を確認し、あいさつや、ごめん、ありがとうを素直に言えるようにと、啓発しました。 昨日は、みな遊び「ニコニコタイム」で、「三角鬼ごっこ」と「ドッチボール」の2チームに分かれて、楽しみました。小さい子が、楽しめるように上級生が自然と、手加減をしたり、全体を見まわしています。お陰て、1年生・2年生は、全力で遊んでいます。 |

|

|

|

ミラクルDay

|

|

|

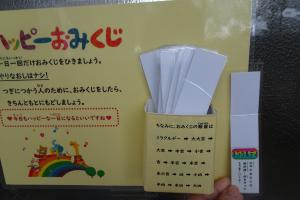

2月4日 金曜日 保健室前廊下にある「ハッピーおみくじ」は4月以降、多くの児童が利用しました。「凶」~「大吉」までの様々なカードがあるのですが、最高位の「ミラクルディ」が出るまで、何回も挑戦し、「ミラクルディ」を引くと、安心して去っていきます。ですから、「ミラクルディ」だけは、使い古されてクタクタになっているのです。 そのハッピーおみくじも、3学期になって、使用の頻度がめっきり減ってきました。裏返せば、自分に自信が付いてきた証拠ではないでしょうか。 |

|

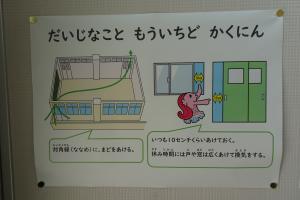

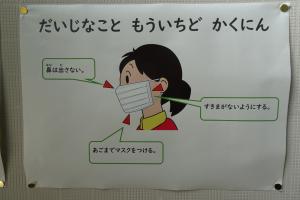

感染防止再確認

|

|

氷アート(1年)

|

|

|

|

|

|

| 2月3日 木曜日 1年生活科「ふゆを たのしもう ~ゆきや こおりで あそぼう~」前日に水や花びらなどを入れた容器を屋外に置いておき、氷らせました。秋に採った、葉っぱや松ぼっくり、ドングリを入れたり、ビーズやモールを入れたり、給食のデザートの容器からかわいい絵を切り取ったりして、素敵なプレートができました。「キラキラしてるね」と言う、児童の目もまた、キラキラしていました。 | ||

みな遊び(4年)

| 2月2日 水曜日 4年生は、昼休みにみな遊びをしました。15分程の間に、3~4回、じゃんけんをしてチームを変えてゲームをしました。平たく付き合えるようにという、9人の工夫でしょうか…。 |

|

|

糸電話(3年)

|

|

| 2月1日 火曜日 3年生の理科で、糸電話を作っています。音が出ているとき,音が出ている物が震えていることや,音の大小には震えの大小が関係していることを学習するためです。先日より、鉄棒など、いろいろなものを叩いて、調べています。 | |

性の学習

|

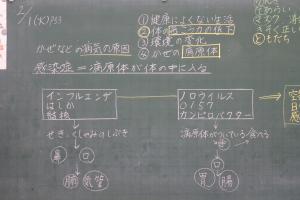

2月1日 火曜日 今日はオープンスクール&性教育参観日の予定だった日でした。感染拡大防止の観点から中止しましたが、予定通り5時間目は全学年で「性の学習」をしました。性の教育は、多様性を受け入れる社会(ダイバーシティ)の形成に欠かせない教育です。子どもたちへの学習も大切ですが、むしろ、年齢が高いほど、価値観の転換が必要であり、各ご家庭でも、子どもと一緒に、理解を深めていってほしいと思います。以下、本日の学習内容です。 【1年:きれいなからだ】なぜ、体をきれいにするか考えました。ばい菌が体の中に入ると、どんなことが起こるか、知っていることを出し合いました。ばい菌が入らないためには、 手洗い、排尿排便後、入浴の始末の仕方、洗い方、清潔な下着、うがい、歯磨きなどの方法があることを、先生と一緒に考えました。最後に、清潔な暮らしをするために気をつけたいことを発表し合いました。 |

|

|

|

|

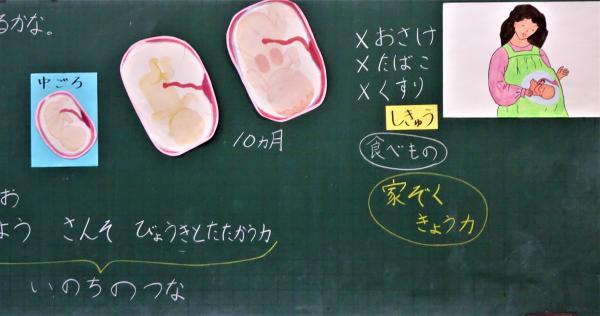

【2年:赤ちゃんが生まれる】動物にはおへそのあるものとないものがあることを知り、おへそのある仲間は、おなかの中で育つことに気づきました。0.1mmの卵子から赤ちゃんがどのようにして大きくなるのかを知り、へその尾の中の血液を通してお母さんから栄養や酸素を送ってもらい、いらないものを返していたこと、つまり命の綱であることを理解しました。また、お母さんだけでなく、まわりの人みんなが誕生を心待ちにし、いろんなことに気をつけて、大切にされてきたことに気付いたことでしょう。 |

|

|

|

|

【3年:自他の違いを認めよう】絵本「わたしはあかねこ」を読み進めながら、性別について考えました。性別は心で決まる、性別は自分で決める、性別は見た目ではわからないということを絵本は伝えていました。じぶんらしくいられることがしあわせなのだと理解し、多様性を受け入れることの第一歩になったことでしょう |

|

|

|

|

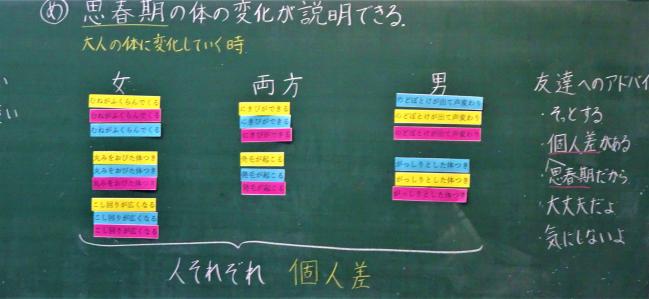

【4年:思春期にあらわれる変化】・思春期になると、体つきや体にどのような変化があるのか、自分の生活をもとに出し合いました。思春期の体つきの変化が起こる時期は、人それぞれ違うことを知りました。次回は、体の中の変化について学習します |

|

|

|

|

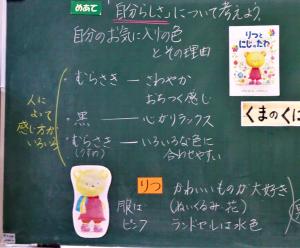

【5年:自分らしさ】絵本『りつとにじのたね』のりつは、裁縫やリボンの好きな男の子です。りつは、多様性を認めてくれる国へ旅にでます。気持ちの変化や、戻ってきたときの気持ちを考えました。みんな一人ひとり違うこと、自分らしくていいこと、自分と違う人も大切にすることに気付いたことでしょう。 |

|

|

|

|

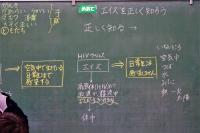

【6年:エイズについて正しく知ろう】感染症にかかる原因や感染経路、予防方法をふり返ったあと、一例として、エイズという病気について正しく知り、それぞれ経路や予防方法が異なることに気付きました。病気と闘う以上に、偏見や差別と闘うことが大変だという実態を知り、正しく知ることの大切さなど感じたことを出し合いました。 |

|

|

|