今日の一歩は明日を変える 6月

6月終了

|

6月30日 月目標反省

|

|

6月が終わり、月目標の反省を、各学年より代表者が発表しました。いくつかあった目標のうち、「はきものをそろえる」という点に反省が集中しました。トイレのスリッパを、次の人がはきやすいようにそろえて脱ぐ、自分の靴箱の入れ方など、できていないときを見かけます。 スリッパをそろえることができないというよりは、▶次に使う人のことをかんがえられているかどうか の問題です。そのことが分かれば、多くのことが、当たり前のようにできるでしょう。様々な角度から、考えさせていく日々の取組です。 7月の月目標は「人を大切にしよう」です。 |

6月25日 川探検(3)

|

|

|

|

6月21日(月曜日)に、3回目の川たんけんに出かけました。今回は鴨庄川の上牧公民館の裏周辺です。深みがあり、流れが速いところもあり、田んぼからの水も流れ込んできていて、ヒルや大きなアメリカザリガニ、オイカワやドジョウなど里山の川に住む生き物が見られました。 川から上がったあとの生き物観察のあと、地域学習支援者の方より、生き物どうしの捕食のピラミッドが提示され、多種多様な生き物のひとつがいなくなる(住めなくなる)と、それを食べる生き物が生きていけなくなり、いなくなる(死んでしまって絶えてしまう)お話を聞きました。川虫を食べる昆虫、昆虫を食べる魚、魚を食べる鳥・・・なぜ、今兵庫県でコウノトリの飼育繁殖をしているのかにもつながるお話でした。 |

||

|

|

|

6月24日 梅の収穫

|

6月上旬に、地域の学習支援者にお願いし、4年生が梅の活用について学びました。本校には梅の木が5本ありますが、ここ数年間実がつかなかったようです。ところが、今年は鈴生りになっていたので、4年生が「梅干し」「梅シロップ」を作ることにしました。 自然をいただくということは農村部においては当たり前のことですが、あるべき自然の恵みを受け継いでいくことにつながります。コロナ禍でお家時間が増えたり、環境問題に関心がある方が増えたり、また、人の価値観が変化していく中で見直されていることのひとつで、都市部の方にとっては、うらやましいことのようです。鴨庄の魅力を、また一つ知ってくれたことをうれしく思います。 7月1日には冷凍保存した梅を使って、いよいよ「梅干し」づくりをします。4年生のお宅で「赤紫蘇(シソ)」が生えていれば、いただけるとありがたいです。 |

||

|

|

|

|

|

|

6月23日 体力アップ

|

1・2年生、5・6年生が「体力アップサポーター事業」の授業を受けました。タブレットで録画を10秒遅らせて再生する機能があるので、児童は、今行った自分の動きを、直後に見直し、どうすればできるか考えることに役立てました。 この事業は、小学生の体力・運動能力の向上を図るため、専門性に優れた地域の指導者等を積極的に活用し、「児童の運動への興味・関心を高め、運動習慣の定着を図ることが目的の兵庫県教育委員会の事業です。小学校に派遣される「体力アップサポーター」には地域の外部指導者、公立中学校・高等学校の保健体育科教員、民間スポーツクラブの指導者等があたることになっています。 今回は、ディナモ体操クラブより指導に来ていただきました。 |

||

|

|

|

| プロの解説 | プロの見本 | 自分のリプレイ |

|

|

|

|

|

|

6月22日 引渡し訓練

|

|

|

引渡し訓練では、丹波市くらしの安全課による、「親子防災学習」を訓練直前の15分間で行いました。防災シュミレーションゲーム「クロスロード」で、多くのジレンマが発生する災害時において、それぞれがどちらの決断をするか、その理由は?を働かせながら「Yes]か「No]のどちらかを選択し、それぞれの理由を確認し合いました。 同様のクロスロードを、家庭で、子どもともしていただき、家族の防災意識を高めてください。 ご多用の中、時間通りにすべてのご家庭からお越しいただき、引渡し訓練ができたことを、心強く思いました。ありがとうございました。 |

コロナ偏見差別(2)

|

|

5月末の、家族と考える「週末課題」について5,6年生から返信された意見を掲載します。 ■一人では、コロナを防止することが出来ないので、みんなが手洗いやうがいなど個人でできることを続けて、コロナの予防をしていくことが大切です。近くで感染した人が出ても、不安や恐れを持たないようにして、噂話をしたり、根拠のない情報を広げたりしてはいけないことが改めて分かりました。 早くコロナが終わるといいね!と話していました。 ■家族とこの動画を見て一番話し合ったことはコロナに感染することでいじめがあることです。母はコロナに感染した人の会社やこども園、介護施設などの話を聞くそうです。話が大きくなっていることも多く、噂ばかりが広がっていると言っていました。 この動画であったようにみんな不安だからこそ誰かのせいにしたいのはなんとなく理解できるけれど、もし自分がその立場になったときとても悲しいと思うので僕は、コロナの偏見をなくしたいです。 ■偏見をなくすためには、噂話をしないようにしたりきちんとした知識を身に着けていこと思いました ■自分にできることをする。出来ることはマスク、手洗いうがい、3密をさける、外出をひかえる、噂話を広げないことが出てきました。 ■今君にできることの動画を見て、私たちの身の回りにこんなことがあったらどう行動するかを、皆で話し合いました。 ■お母さんは他府県ナンバーを見てしまうと 不安になることがあるそうです。お店に入るとき出るときなど、アルコールがあるところは、徹底して行きたいと話をしました。家に帰ってきて水だけで洗っていたので、しかっりせっけんで洗っていきたいです。(石鹸があるって知らなかった) ■母は「差別や偏見は、本当にそうだと思う。」と言っていました。あと、 「おとながたくさんさわいでるからいいだしにくいのかもしれない。」と言っていました。 ■家族で話し合って、差別をしないことや感染症対策をキッチリ守るなどを話し合い、帰ってきたら、手洗いをするなどの約束を作りました。 ■3つの感染を断ち切るために、一人一人の考え方や行動を見直すことが大切ですね。「たくさんさわぐ」のは、自分の不安を誰かにおしつけて、安心しようとしているからでしょうね。「もし、自分や家族が感染したら、、、。」と、考えると、さわげないですよね。 ■コロナは、なりたくてなってるわけじゃないので、だれかが感染しても責めたり、嫌な言葉をかけないで、温かい言葉をかける。しんどくなったら我慢せずに先生や親に言うことが大事なことがわかった。マスクも出来ない人もいることもわっかた。 |

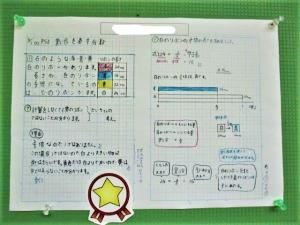

6月18日 算ノートきらり賞

|

|

|

算数ノートきらり賞を12人が受けました。選ばれた基準は以下のとおりです。次のきらり賞は7月中旬に選ばれます。 ■1人で考えるとき:図・式・言葉をつかって、考えたすじ道を順序立てて書いている。 ■みんなで考えるとき:先生や友達の言った大切なことがメモしてあり、自分の考えと比べて気付いたことが書いてある。 ■ふりかえりわかったことや、気付いたこと、考えが変わっていったことを書いている。 |

|

6月17日 ほんわか集会

|

|

|

|

昼休み、1年生から6年生までの児童が、一緒になってサッカーに興じていました。今朝の全校集会で、56年生が「ほんわか集会」をしてくれたので、仲良く遊ぶ姿が、いつもになく、ほほえましく見えました。 ことばづかい / 「さん」づけ / ちくちくことば× / ほんわかことば〇 / あいてのことをかんがえる / きょうりょく /やくわりぶんたん / たすけあい / おしえあい / 寸劇を交えながら、1~4年生にもわかりやすく訴えました。 |

||

|

|

|

|

|

|

6月16日 自然学校最終

|

|

|

|

自然学校5日間が終わりました。児童が、自分の可能性を広げた5日間でした。 【児童感想】「5日間とも、初めての経験ができたことがよかった。特にカヌーやカヤックは、自然学校以外では経験できなかったことだと思う。みんなと協力できたことも、うれしかった。」「他の学校の子の気持ちもわかるようになってきた。新しい友達がたくさんできた。」「自分ができないと思っていたこともできた。たくさんの人に出会ってお世話になった。他の学校の友達と、いっぱい話ができた。」 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6月15日 自然学校2

|

|

|

| さあ、どうする | ご飯を炊いて | おかずは防災食 |

|

|

|

| 片付け | 焼杉つくってます | できたぞ! |

|

|

|

| 青の佐治川 | ドジョウもいた | 見つけるぞ! |

|

|

|

| 藍染め | ステキ | できたできた! |

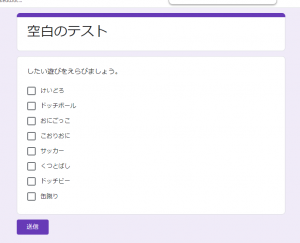

6月12日 Ict利活用

|

|

| 児童委員会からアンケート | |

|

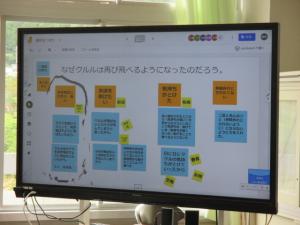

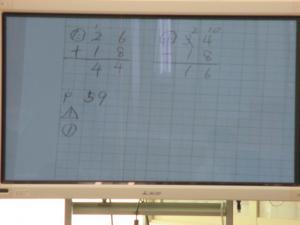

児童会の体育図書委員会から、全校classroomにアンケートが掲載されました。それが上の画面ですが、全校遊びを募っています。児童のアイディアで、Ictの利活用が進んでいることをうれしく思います。 本日2時間目の授業を巡回したところ、2年生算数では、児童と同じノートを電子黒板に投影し、教員が書き込むのと同じ位置に、同じ速さで、児童がノート記入をしていました。 本校では「見やすいノートの書き方」も必要であると考えています。ここでいう、「見やすい」とは「字がきれい」というだけではありません。ぱっと見てひとつひとつの計算の経過が見えるもの、間違った時にはつまずいた箇所がわかるという「見やすさ」を指します。 今日の授業では次のような点を注意させていました。 (1) 一マスに一文字を意識すること 6年生国語では、Googleジャムボードを使って、児童個々の意見を移動させながら、文章の読み取り(読解)につなげていました。こういった機能で自信をつけて、「talk(トーク)」で、デスカッションできるようになってほしいと思います。 昼休みには、4年生が「教室で発表をするので、自由にきてください。」と全校放送したので行ってみると、1~3年生がたくさん来ていました。各自、タブレットで紹介したいものを選び、やって見せました。「スクラッチは学習か遊びか…」という学級での議論の末、他の学年に紹介するのなら学習になるのではないかということになったようです。とにかく、子どもが考え、試行錯誤しているところに、発展的な要素が満載です。そして、そんなときの子どもの瞳は、輝いています。 |

|

|

|

| 6年国語 ジャムボードの活用 | |

|

|

| 2年算数 ノートの投影 | |

|

|

| 昼休み:4年生ブラインドタッチやスクラッチを紹介 | |

6月11日 自然学校1

|

|

|

|

自然学校1日目は、水分れミュージアムで学習しました。タブレットを持ち出し、学習のまとめに必要な様々な資料を取り込みました。市島地域の学校と交流もしました。 自然学校2日目は、妙高山登山をしました。途中からは、登山道のないところを進み、自然に畏敬の念を抱きました。一番急な斜面は、手を差し伸べながら助け合いました。山の中の「お茶畑」は昔、京都の御所に納めていたと言われています。茶葉を採り、帰校するなり、さっそくお茶を作って試飲しました。香り高いお茶の味でした。非日常的な、心に残る活動になりました。その証拠に、児童が各自のデジカメで撮影した画像は、合計400枚にもなりました。 |

||

|

|

|

| ウグイスの谷 | カニだ! | 大岩の探検 |

|

|

|

| 皆カメラマン | 国有林 | ここより道なし |

|

|

|

| 獣の痕跡 | 急斜面 | お茶摘み |

|

|

|

| 倒木多し | 大路小が見える | 神池寺到着 |

6月10日 3年川探検

|

|

|

|

3年生川探検 第2弾。子どもたちは、とても意欲的でした。つかまえた生き物を仕分けして分かったことは、川の場所を変えると、生き物もちがってくることです。前回の神出橋下とちがう点は、カワムツやオニヤンマのヤゴ、トノサマガエルのオタマジャクシがいたこと、石の裏に「ヨシノボリ」の卵が産み付けてあったことなどでした。地域支援者の方は、子どもたちの疑問に何でもこたえてくれます。また、きれいな水のところにいる生物がたくさん見つかったことを印象付けてくれました。今、この辺りでは、夜になると「ホタル」が舞っているようです。私も今週中に、観に来たいと思っています。 なお、地域の皆さんが、川土手の草刈りをしてくださったおかげで、安心して学習ができました。ありがとうございました。 |

||

|

|

|

6月9日 タブレットドリル(2)

|

|

|

|

タブレットドリルを朝学習で全校児童が使い始めました。上の3枚は5・6年生(複式学級)の様子です。高学年になると、文章題や、図形問題に自ら取り組む姿がありました。スクリーンを掛け、計算やメモを取ることもできるので、Noペーパー、No筆記用具で進めます。低・中学年は、もらえるコインを楽しみに励む姿がありましたが、高学年になると、問題を解いていく楽しみを、味わっているようでした。すぐに採点、アドバイスがもらえるところが、そのような意欲を引き出しているように感じます。 各担任は、与えていただいたこのシステムを使って、自分をどのように伸ばしていくのか、子ども自身が試行錯誤・自走していくように推進していこうとしています。 |

||

6月8日 クリーンセンター

|

||

|

|

|

| 4年生は、公用バスに乗って丹波市クリーンセンターの見学へ出かけました。Sdgsでは「12―作る責任使う責任」にあたるでしょうか。持続可能な消費と生産のパターンを確保するために、小さい頃から1人1人が心がけることを身に付けてほしいと思います。 | ||

6月7日 鴨庄っ子の森

|

|

|

|

|

4年生は、自転車を持ってきて、北奥へ出かけました。「鴨庄っ子の森」を見学させていただき、お話を聞いたり、質問をしたりしました。今後、タブレットPcを使って、まとめていく予定です。 地域を知る学習とともに、Sdgs「15-陸の豊かさも守ろう」につながる学習です。 |

|

6月8日 タブレットドリル(1)

|

|

|

明日からタブレットドリルを使います。丹波市内の小中学校すべてに同じIct教材を準備していただきました。保護者の皆さんには週末のタブレット持ち帰りにて、お確かめください。 今日は、全校集会を開き、3年生の児童が教員の補助を受けて、ドリルをやってみるのを、大画面で見ました。どのような機能があるか、だいたい分かったと思います。やった回数だけ「コイン」がたまったり、1年~6年まで自由に使えることなど、子どもたちもワクワクしています。さっそく、休み時間に使っている児童もありました。明日から楽しみです。 タブレットドリルの利点 (1)自分のレベルにあったプリントを解ける。 ❷解いたらすぐ採点,答えを確認する ❸わからない単元を解説動画で確認する ❹学習履歴を管理する ❺プリントを配る ❻オリジナルプリントをつくる 結果だけでなく、どれくらい努力したかということも、認めてあげることができます。有効に活用していきたいと思います。 |

|

6月7日 泥だんご

|

|

|

いつもは、遊具に一目散に駆けていく1年生が、砂場で何やら熱中しています。担任が教えた「泥だんごづくり」に熱中しているのでした。小さな手でよく作るなあ・・・と、放課後、職員たちも教室に見に行きました。 砂のざらざらした感触から、つるつるした感触へ、表面がかわっていきます。濡れた感触から、乾いた感触に変わっていきます。大人はその一連の行動をしなくても、目で見ただけで脳で情報処理できます。それは実際に体験したことがあるからです。 「五感」をたっぷり使って情報を得、「運動」によって色んなことを発見し、理解したり考えたりすることで脳の回路がどんどん繋がっていくのです。 |

|

6月4日 音楽鑑賞会

|

|

|

コロナ禍により、様々な行事が中止縮小を余儀なくされていますが、本校は児童数43名ということもあり、感染防止が十分にとれる行事については、積極的に実施していく方針です。 今日は、兵庫芸術文化センター管弦楽団(Pac)の、打楽器アンサンブルのアウトリーチ(訪問演奏)を聴きました。この地域において、児童が演奏家と対面して生の演奏を聴くことは貴重な体験です。音楽を生涯かけて追及してこうとされている、若い世代の方との出会いも、意味のあることです。 【2年児童】いろいろながっきをつかって、すごいと思いました。手びょうしのリズムにのってはやかったです。いろいろな音とかさなってきれいでした。もう一どききたいと思いました。 【3年児童】たいことかをする時に手がすばやく動いてすごいと思いました。食器とかでいろんな音がくを作っていてすごいです。えんそうのいきがぴったいですごいと思いました。自分たちもよくわかったからよかったし、曲の名前もおぼえられてうれしかったです。自分たちで音楽を作っていろんな音楽があって楽しかったです。 【職員】子どもたちは、とても楽しみにしていました。実際に音を聴き、空気が振動しているのを肌で感じることで、身体を揺らして聴いていました。教室に帰っても、手をたたいたり、物を使ってリズムを取る姿がありました。 |

|

6月4日 読み聞かせ

|

月に一度の、地域支援者による「読み聞かせ」がありました。読み聞かせのメリットは、様々なところで言われていますが、なによりも、子どもたちが「夢中に」聞いているという事実が、何よりうれしいことです。その理由として、読み聞かせボランティアの方々が、「楽しみながら」読んでくださっていることが挙げられます。大人が楽しい気持ちになることで、子どももより一層絵本の世界を楽しんでくれます。 そして、ただ文字を読むだけでなく、「変化をつけて」読んでくださるところも魅力です。読み方に緩急をつけたり、声を変えたりしながら読み進めることで、絵本の楽しい世界観を楽しめたり、ハラハラドキドキ感を味わうことができます。来月も楽しみです。 1年生 もったいないばあちゃんの天国と地獄 おもしろいことばあそび / 2年生 ぼくの草のなまえ バムとケロのにちようび /3年生 フクロウの涙 / 4年生 しんちゃんとえみちゃん /56年生 猫の皿 |

||

|

|

|

|

|

|

6月3日 1年図工

|

|

|

| どらきゅらせん | あかい へり | らぷんつぇる |

|

色画用紙をちぎってできた偶然の形をもとに発想を膨らませ,思い付いた自分のイメージを絵にあらわしました。児童は,身の回りにある雲,葉,水たまりなどの偶然の形を「クジラに見える」「顔に見える」と言い,見立てることの面白さを感じています。この見立てこそ,児童が自分の感覚を通して形をとらえ,自分のイメージをもった瞬間です。 「どらきゅらせん」の中には、人だけでなく家や太陽も乗っているそうです。 「あかいへり」に乗って、アメリカへ旅行に行きたいそうです。 「らぷんつぇる」の長い髪の先には王子様がいます。「わくわくほてる」では、大好きなたらこパスタを作っています。 「ききゅうがふってくるもり」では色とりどりの気球に、自分とママが乗っています。 「すかいつりー」の2人は、コロナがだいじょうぶになったら、東京に行きたい・・・と答えました。 |

||

|

|

|

| わくわくほてる | ききゅうがふってくるもり | |

|

|

|

| すかいつりー | すかいつりー | |

6月3日 鴨庄っ子太鼓

|

|

|

「総合的な学習の時間」の鴨庄っ子太鼓の練習風景です。音や掛け声が変わってきたので、職員室にいる教員達が様子を見に行きました。6年生らしくなっていく子どもたちの様子を、全職員が見守っています。 ある児童が、休憩中にも時間を惜しんで、音の出ない練習台での練習を始めると、その周りにみんな集まり、指導者を交えて「練習談議」が始まりました。自分の技術の向上が、ストレートに全体に反映される「合奏」は、座学では得られない良いものがあります。目に見えない音や間(ま)、振動など、身体で感じ取って学習しています。 なお、熱中症対策により、体育や外遊び、呼気をたくさん使う太鼓の練習などは、マスクは外すように指導しています。 |

|

6月2日 学校探検

|

|

|

|

2年生が、学校探検を計画し、1年生を案内して回りました。数十分のことですが、紹介文を組み立てたり、話し方を工夫するなど、言語能力を伸ばすよい機会です。多くの児童が作文を暗記して、相手の顔を見て説明していたのが印象的でした。 この学習を終えると、2年生もしっかりとしてきます。下学年の子のお世話をすることは、自分も背伸びしてあるべき姿に近づこうとし、できたときには、大きな自信になっていきます。 |

||

6月1日 わくわく4年生

|

|

|

|

|

|

|

4年生は「ワクワク」して学習しています。今はワクワク新聞を製作中です。5月末には、2年生に、本の紹介を国語の学習のまとめで行いました。 授業以外の場面で、誰かに何かを伝えたり説明したり紹介したりする場と、単元の入口・出口を関連させることは、子どものワクワク感を引き出します。4年生では、子どもの学びと「本当の世界」をつなぐ学習ができていると言えます。 |

||

|

|

|

|

|

|

コロナ偏見差別(1)

|

|

全校週末課題は、学校で扱った啓発動画を、お家に人に見せ、一緒に感想を考えて、Googleclassroomのフォームに入力し、提出しましょう、というものでした。お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。以下、4年生分をすべて紹介します。 【お家の方と、動画「差別・偏見をなくそうプロジェクト」を見た感想を書きましょう。】 ◆感染症は三つあると分かった。「病気・不安・差別」 ◆思わず口にしてしまうかもしれないけれど、その言葉を言うと相手がどんな気持ちなるかを考えると、すごくいやな気持ちなるから言いたくないです。(子) 新型コロナウイルスに感染した人が周りにいたとしても、よくなってまた出会うことができたら、いつも通り接していきたいと思う。また、「おかえり!よくなってよかったね!」と子供たちが思えるように大人が偏見を植えつけないようにしたい。(保護者) ◆コロナと言う病気で色んなうわさ話で人をきずつける事があるので、それはいけないことだと思いました。不安と言う感染がもし友達にかかったとしてもいやがらない、さけない、差別をしてはいけない。 ◆誰もが移る可能性のある病気なので、自分がもしもかかった時に周囲から言われたらいわれたら嫌な言葉や悲しくなる態度は周囲にもしないようにしていきたい。 ◆差別をするとダメだと思った。感染しないように注意をしないといけないと思った。 ◆「コロナ」という言葉が日常で使われている事が多くなり、誰もが感染する事への恐怖や、周りの目を気にしてしまう事増えてきている。周りの人に風邪症状があっただけで「コロナ?」と思ってしまう人は少なからずある中で、この動画を見てウイルスの感染、不安の感染、差別や偏見を広げない。事など分かりやすく説明してあり改めて家族で話し合う良いきっかけになった。「優しさと思いやりはウイルスと戦う力になる!」この言葉がみんなに届いて欲しいと思う。 ◆コロナになったとしても、学校で、はなれたり、悪口を言ったりしていいのか自分で考えて行動する。 ◆コロナになったひとを差別しない ◆今まで簡単にいていた言葉も、もしかしたら相手にとって差別になっていたかもしれない。自分のことばにせきにんをもたなきゃだめ。一人一人気をつければ、差別や偏見はなくせるとおもいました。 【これから自分がしていきたいと思うことを書きましょう。(4年生分)】 ◆誰もがコロナにかかりたくてかかるわけではないから、自分で予防できることはしていきたい。◆3蜜、手洗い、積エチケット、マスクはコロナが終わるまでやる事。◆毎日、体温をはかる。◆しんどいときは、すぐに親や先生に伝える。◆不安にならないこと。◆差別をしない。◆コロナという言葉をすぐに人に言わない。◆これかはもっと感染者を出さないように、自分も3密を避けたい。◆自分でできる感染対策をやっていきたい。また、不確かなうわさ話は聞き流すようにしたい。◆手洗い・うがい・マスクなどで予防できることはしっかりしながら変に不安がらずに生活をしたい。できないことが多い今だけど、今できる生活を家族や友達と楽しみながら過ごしていきたい。そう過ごすことが心の健康につながると思うので。◆自分の考えや言葉に責任を持つ。◆相手がどう思うのかを考える。 |