今日の一歩は明日を変える10月

10月終了

|

岡山フィル

|

|

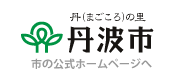

10月31日 木曜日 文化庁の事業:岡山フィルハーモニック管弦楽団のオーケストラ公演を行っていただきました。体育館がコンサート会場になり、嬉しいことに、地域からの参加もありました。普段体験できない音を感じ取りました。音楽に関しては、意識の高い子どもたちです。リズムや楽器の共演、指揮者体験では、張り切って上手にしました。文化の拠点は、都市部になりがちです。このような事業で、本物に触れる機会を頂き、感謝いたします。 |

|

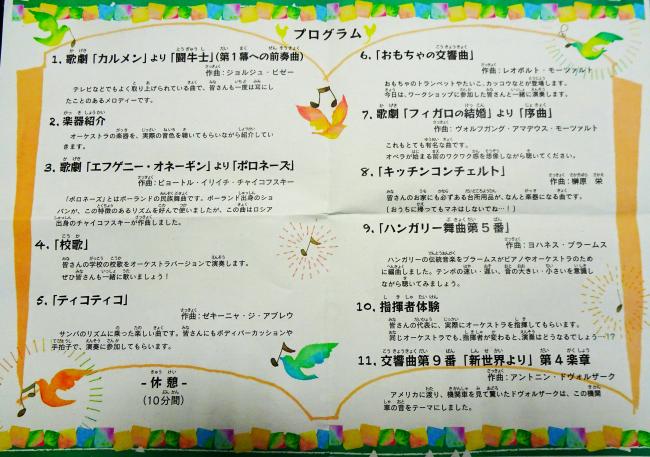

ハロウィンイベント

|

|

|

|

| 折り紙・イラストあそび会場 | |

|

|

| 氷おにあそび 会場 | |

|

|

| ドッチボールあそび 会場 | |

|

|

| サッカーあそび会場 | |

|

|

心の話

|

| 10月29日 火曜日 集会で、スクールカウンセラーによる「心のおはなし」をしました。「バタフライハグ」をやってみました。必要になった時に思い出してくれると嬉しいです。

バタフライとは蝶々のこと。両腕を胸の前で蝶のようにクロスさせ、左右の胸から肩のあたりを手と指で優しくたたきます。 左を1回→右を1回→左を1回→右を1回→…というふうに、左右交互にトン、トン、トン、トンと1回ずつゆっくりたたきます。これを2分ほど続けると自然にリラックス。とても簡単なのに、心の傷やトラウマを癒す効果を持つことが確認されている有名な方法です。 |

生活科見学

|

10月28日 月曜日 福知山市三段池公園に出かけました、科学館では1時間半、1,2年生がペアになり共に行動しました。運動会のダンスの時から組んでいるペアで、男女混合ですが、とても仲良くなっているので、2年生に安心してお任せできたのです。「斜めの家」が大人気、錯覚で倒れこむ児童が続出でした。お弁当のころには、雨が上がり、広場で食べました。 動物園では「猿ヶ島」にて食パンを4分の1ずつ渡してやり、ちぎって投げ入れました。お猿さんの力関係や動きがよく見えました。福知山動物園ではペアに1袋のえさを購入しました。動物にどのえさを上げたらよいのか、掲示物を見て、あげていました。1年生も2年生も、国語で動物が出てくる単元を学習しています。いろいろな動物の観察をしていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

PTAリサイクル活動

|

| 10月27日 日曜日 PTAのリサイクル活動がありました。会員の皆様、地域の皆様、ご協力ありがとうございました。 |

いもほり 1,2年

| 10月25日 金曜日 「おおきくなあれ、わたしのやさい」子どもたちは、サツマイモを植えたことなど忘れていたかもしれませんが、途中、草引きや観察もしつつ、夏の間、水やりをして下さった方もあり、今年は豊作!私たち大人も、こういう経験を重ねて今があることを思うと、実体験に勝るものはありません。さて、どうして食べるんだろう。ワクワクが続きます。 | |

|

|

オープン参観

| 10月25日 金曜日 オープン参観日の5校時には、道徳の授業を公開しました。3年生の「だいこんとにんじん」ではちがいや個性を認め合い、互いに尊重し合うことについて考えました。6年生の「百日かせぎ」では、きびしい差別の中で、地域を愛し、差別解消と地域の発展のためにみんなで力を合わせた人々の思いに学び、問題を自分事として捉え、差別のない社会をつくっていくことについて考えました。 | |

|

|

| 1年 | 2年 |

|

|

| 3年 | 4年 |

|

|

| 5年 | 6年 |

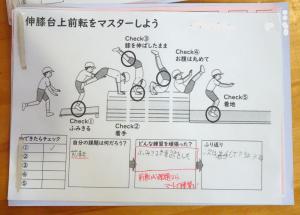

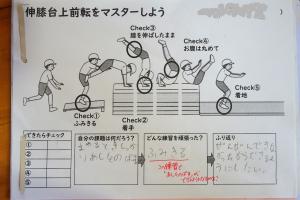

自由進度授業 6年

|

10月23日 6年生の「比とその利用」では自由進度学習をしています。自由進度学習では学習のプリント集を与えてもらい、「一人一人が納得して学びを進める」「自分でコントロールする」ことを大切にします。デジタル教科書の説明動画や解答を活用しながら各自で進めます。この学習での約束は次のように決めています。とても意欲的に取り組んでいます。 (1)教えてもらうのではなく自分から学びを得ること。わからない時、教えてほしいと思った時は、先生と相談したり友だちと相談したりします。教室内を動くのもOKです。ただし、騒がしくなるのはNGです。友だちがわかっていないなと思ったら教えてあげるのもOKです。 (2)自分の力を高めるために、最大限の努力をすること。 (3)1時間に1度は、先生や友達に「教える、尋ねる、考えを話す」ことをする。 |

|

|

|

| 自由進度学習は音楽や体育、図工、家庭科などでは以前から、行われてきました。6年生の体育では、跳び箱をしていますが、難易度の違うセットが準備され、友だちと補助をし合いながら、自分の課題に向き合う姿がありました。 | |

|

|

|

|

ふるさと学 4年

|

10月17日 水曜日 「吉見伝左衛門と神池」を題材に、探求の学習をしている4年生です。今日は、地域の方から神池の紙芝居を聞いたり、準備していた質問に答えていただいたりしました。 課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現のサイクルを2回行う計画です。ふるさと学は、子どもたちが住んでいる地域を知り、アイデンティを形作っていくとともに、集団で探求していくプロセスを学んでいきます。 |

|

|

|

吉見っ子睡眠時間は9~12時間

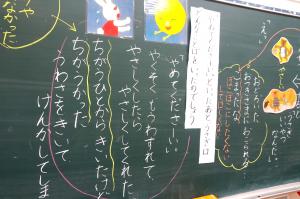

1年 道徳

|

|

|

10月15日 火曜日 1年生の道徳で、物語に入り込んで、子どもたちが考えていました。うさぎは人のうわさを聞いて、たぬきが悪いやつだと思っていましたが、お月さんに「1カ月間、たぬきさんに親切にしたら、たぬきをやっつけてあげよう」と言われます。しかし、1カ月間新設にしているうちに、たぬきと心が通じ合い、うさぎは、お月さまにとんでもないことを頼んでしまったと慌てふためきます。そして「たぬきを やっつけてあげよう」と言うお月さまに、泣いて「やめて」と頼むのです。とてもよい教材です。 |

|

|

|

岡山フィルワークショップ

|

|

|

10月11日 金曜日 月末に岡山フィルハーモニー管弦楽団のコンサートを体育館で聴きます。その予備学習として、ワークショップを開いていただきました。バイオリン・ピアノ・打楽器奏者の方が、楽器を紹介したり、当日一緒に演奏する曲のレクチャーをしてくれたりしました。学後毎に、小さい打楽器や鍵盤ハーモニカ、リコーダーで参加するそうです。そして、6年生は、バイオリンの体験をさせていただきました。 【3年児童】先生あのね、きのう、おか山フィルの人のワークショップがありました。ピアノやバヨリン、それに、てっ銀がありました。6年生がバヨリンをひきました。むずかしそうだったけど、きれいだと思いました。一番楽しかったことは、リズムに合わせてがっきを鳴らすことです。私たちのクラスは小さいがっきを鳴らしました。またやりたいです。 【3年児童】ぼくは、ワークショップを見て思ったことは、木きんの速さです。がっきのしょうかいで、木きんのはしからはしまで、速くたたいていたのがおもしろかったです。一年生がいろいろな曲をあてて、すごいと思いました。ぼくは、あたりませんでした。バイオリンは初めて聞いたけど、すごくいい音でした。マラカスをやってみたかったです。 |

|

|

|

児童会役員選挙

|

|

|

10月10日 木曜日 児童会役員選挙の立会演説会がありました。投票は4年生以上ですが、演説は全校児童が参加しました。5年生は2名の定員に10名が立候補しました。それぞれ、児童会でどんなことをしたいか、どんな児童会にしたいか、語りました。 「笑顔が当たり前の吉見っ子」という目標に、笑顔でいるためにどうしたらよいか、1人1人が考えていました。人に任せてしまうのではなく、自分事として考えているのが伝わってきました。大きなものを変えようとするときは、1人の力では動きません。リーダーがあり、それを支える1人1人の意識が大きな流れを作るのです。演説を聞いている、児童達の表情から「これからも、どんどん良い吉見小学校になっていく」と確信しました。令和8年市島小学校の開校に向けて、児童の成長が加速しています。 |

|

|

|

| 前期役員あいさつ | 聞き入る児童 |

3年生もみすり

| 10月10日 木曜日 3年生が籾摺りの様子を見学させていただきました。米の収穫を、順を追って体験中です。地域支援者のお陰でできている学習です。本当に感謝いたします。 | |

|

|

6年生修学旅行

| 10月4日~5日 6年生は奈良京都方面へ修学旅行へ行きました。本物を見て、学習ができました。その地に立ち、歴史を感るというのは何とも言えない旅の醍醐味です。法隆寺、奈良公園(若草山、二月堂、正倉院、大仏殿)、宇治平等院、京都駅前山田屋旅館、京都ステーション散策、清水寺、金閣寺、東映太秦映画村のコースです。奈良公園では班のオリエンテーリング。京都ステーション散策では繁華街を通り抜け、噴水ショー、路上ライブ、電光大階段、屋上の夜景、空中回廊、街角ピアノ。金閣寺は破格の人混み。映画村は、全員フリーパスを持って、アトラクションを思い存分楽しみました。お土産も皆計画通り買えたようで、自分用にはキーホルダーや刀(かたな)が人気でした。お互いを思いやり、誰もが安心して過ごせる、いい学年を築いていっています。お家の方、ご準備等ありがとうございました。 | ||

|

|

|

| 法隆寺 | 五重塔 | 奈良公園 |

|

|

|

| 鹿せんべい | 奈良公園 | 二月堂 |

|

|

|

| 二月堂 | 東大寺 | 鼻くぐり |

|

||

| 宇治平等院 | ||

|

|

|

| 自分土産「刀」 | 夕食 | 部屋 |

|

|

|

| 電光階段 | 街角ピアノ | 空中回廊 |

|

||

| 京都タワー | ||

|

|

|

| 朝食 | 清水の舞台 | 清水寺 |

|

|

|

| 音羽の滝 | 金閣寺 | 金閣寺 |

|

|

|

| 映画村 | 妖怪と | テイクアウト |

|

|

|

| お化け屋敷 | アトラクション | フリーパスで |

|

||

| 明日に繋がる 修学旅行 | ||

3年生社会科見学

|

|

|

10月3日 木曜日 3年生は柏原のコモーレ・コープさんにお世話になり社会科見学をしました。 コープに行って2つあります。まず、一つ目は、食りょう品の野さいのことです。しぜんのものだから、花や野さいは入り口においてあるのかと思ってたけど、じっさいに聞いたら、「きせつをかんじてもらえるから。」と聞いてびっくりしました。二つ目は、かんし室です。けいさつさんたちが、はん人がいないかでけじゃなくて、しんどい人やまいごの子を見ていて、社会のべん強になりました。 わたしは、木曜日にコープに行きました。一番よかったのは、二つあります。一つ目はバックヤードです。なぜかというと、魚は、みんなが食べやすいように、切ったりしていて、やさいは、家に合った大きさにしていて、やさしいなと思いました。二つ目は、てまえどりです。てまえにあるものは、しょうみきげんや、しょうひきげんが早いものがあるから、その日のうちにつかうものは、てまえどりをしないとだめだなと思いました。わたしは、てまえどりに気をつけたり、お店に行った時、お店のくふうを見つけたいです。 |

|

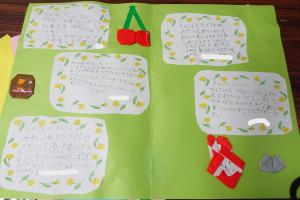

2年町探検 吉見編

| 10月3日木曜日 2年生生活科では、自分と地域とのかかわりを広げる単元で「町探検」をします。前回は「鴨庄地区」へ、今回は「吉見地区」の探検です。探検・表現・交流 を繰り返し行うことで、新しい疑問や調べたくなることが出て来ています。翌日の今日、さっそくお礼状を作りました。 | |

|

|

|

【トロワスールさんへ】きせつのフルーツをつかったタルトケーキが人気のメニューというのが分かりました。大せつな人に「おいしかったよ!」や「ありがとう。」とか言われるとうれしいと分かりました。いそがしいのにありがとうございました。 【そばんちさんへ】うす石で、そばのげんりょうをつぶして、大きなほうちょうで切って作っているのがわかりました。ふつう見れないところまで見せてくれて、質問に答えてくれてありがとうございました。 【たんばたろうさんへ】おいものたべくらべや、おくらをたべさせてくれてありがとうございました。おやさいで、みんなをげんきにさせてくれて、ありがとうございました。大きなれいぞうこがすごいとおもいました。 【井上てっこうさん】インタビューにこたえてくれて、いろいろけんがくさせてくれてありがとうございました。てつをくっつけるのが、すごかったです。ボタンをおしたら、てつがけずれたのが、すごかったです。 |

|

|

|

学習習慣

|

10月2日 水曜日 8時15分からの朝学習時間、朝から楽しそうに話をしていた騒がしい教室も、静まり返って漢字の書取り練習をしていました。習慣づけると、子どもたちにとっても、なくてはならない「切り替え」のための貴重な時間になっています。課題を出し終わるまで話をしません。見張られているからではなく、そういう状態が漢字の練習をする時には、心地いいと感じているのです。 1年生教室の隣は、6年生教室です。6年生のしていることは、日々、1年生のモデルになっています。 |

|

|

|

| 1年生の朝学習 | 隣の6年生の朝学習 |

吉見っ子 睡眠時間は 9~12(時間)

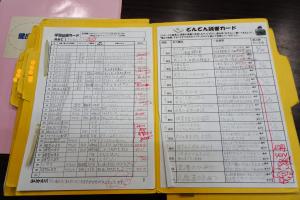

読書マイスター

|

|

|

|

| 6年生の学習・音読記録 | 3冊目 2年生の読書通帳 |