今日の一歩が明日を変える2月

2月終了

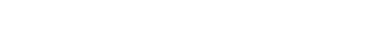

第43期生ラストコンサート

|

2月22日 ラストコンサートの記録は下記にて↓ |

|

3年生 昔のくらし

|

2月28日 水曜日 春日歴史民俗資料館は、野々間遺跡から出土した2個の銅鐸を中心として、春日地域の歴史とその文化遺産を収集保存し、広く一般に紹介することを目的としてつくられました。 2万数千年の昔から人々の生活が営まれていた春日町の歴史を4つのテーマ(1.大むかしの春日 2.けむり立つ春部の里 3.中世の春日 4.近世・近代の春日)に分けて展示解説されています。 |

|

|

|

|

|

給食センター見学

|

|

|

2月27日 火曜日 春日学校給食センターの見学が再開されました。ガラス越しの見学と、調理の実演や、ビデオ紹介など、工夫を凝らして調理の過程を紹介していただきました。 今日の調理は、キャベツ44個、じゃがいも220個・・・などなど、見学で知ったことを、興奮して話してくれました。本校の給食では、児童の委員が、栄養の話や生産者の方のお名前を交えて、献立を紹介しています。調理現場を見学して、給食の見方も変わったことでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

帰って早々に、黒板を消し、図書の準備をして、4時間目の準備をします。自分たちで授業の準備ができいます。素晴らしい1年生たち。それにしても、今日の給食は格別に美味しかったことでしょう。 |

|

|

|

ゲーム集会

| 2月27日 火曜日 6年生が企画する最後の行事、ゲーム集会がありました。伝統の「くつ飛ばし大会」には、本年度はじめて、教職員も参加しました。何か、気恥ずかしい感じをごまかしながら、思い切って飛ばしました。いろいろな、子どもの気持ちがわかるような気がしました。教職員1位は5年生の担任でした。5年生児童は誇らしげに喜んでいました。素敵な関係です。 | |

|

|

ラストコンサートへ4

|

|

|

2月20日 火曜日 ラストコンサートへ学年別に練習がありました。6年生はスピーチが何回かあり複雑です。その出入りも含めて通し練習をしました。「目前に迫り、緊張してきているのがわかるよ。当日は、もっと緊張するかもしれないね。その緊張をどう逃すか、各自で考えておこうね。」と課題を渡されていました。 勇気を出して前に進んでいく力は、「自己効力感」に比例しています。「これくらいは自分にできるだろう」という自分の能力に対する見積りです。これは経験でしか培うことができません。6年生は、小学校6年間で培ったその力を発揮して、22日のラストコンサートをやり切ることでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ラストコンサートへ3

|

|

ラストコンサートへ2

|

|

|

|

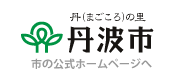

地域からコサージュ贈

|

|

2月19日 月曜日 校区内の吉見自治振興会より、卒業生と新入生が着ける「コサージュ」を手作りしていただきました。例年、男女参画推進委員の皆さまにいただいてきたものですが、統合後も続けていただいています。児童にも、「手作りしてプレゼントしたい時ってどんな時かな」と話をしたいと思います。応援する気持ちが込められたコサージュは、卒業生用はレモン色、入学生用はさくら色です。 |

ラストコンサートへ1

|

|

|

2月19日 月曜日 いよいよラストコンサートの週になりました。準備は進んでいて、自信をつける鍛錬の時期に入っています。何回演奏しても、同じようにできることの繰り返しが、緊張しても力を発揮できることにつながります。本校の金管バンドは、日常の金管活動の中で、教え合い、認め合うこと自体を目的としています。すでに児童は、十分に目的を達成していますが、代々続けられてきた、最後のコンサートで大成功をおさめたいという気持ちが伝わってきます。 |

|

|

|

キャリア教育

|

|

2月16日 金曜日 4年生に地域からお呼びしたのは、ちょうど、4年生の保護者様でした。ご自分のこれまでを年表にし、子どもを引き付けてお話されました。「夢」と「目標」、「周りの人への感謝」「好きなことと努力」「人のためは自分のため」「恩おくり」という、言葉が、子どもたちに残りました。 13歳がその時だったと振り返られているように、人によっては、早い時期に人生のターニングポイントを迎えることもあります。4年生の児童にとっては成人までのちょうど中間点です。そういう意味もあって、少し先の「将来」に目を向けさせました。 |

学年を超えて

|

|

2月14日 水曜日 1.2年生が一緒にドッジボールを楽しみました。「人と関わることが好き」「人と関わることは楽しい」「自分から他の人に働きかけられる」「自分は他の人の役に立っている」等の自信や誇り等を獲得することが、異学年で活動した時に、獲得しやすくなります。かつては、異学年の遊びは、学校から帰った後に地域でできていたのでしょうが、少子化の今、こうした活動は、学校でもお膳立てしてあげることが必要です。吉見小でも「縦割り班」を作って、縦割り遊びの日を決めています。 |

名前で呼び合える関係

|

|

|

2月14日 水曜日 認定こども園いちじまの5歳児さんたちが、5年生と交流しました。この5×5のペアリングは、4月からは1年生×6年生になります。今回の目標は 「名前で呼び合える関係づくり」でした。 グループごとに、ハテナBOX、フルーツバスケット、ボール当てなど、考えたゲームを楽しみ、運動場でも遊びました。折り紙のプレゼントも用意していました。5歳児さんにとって、知っている顔が増えることは、4月の接続期の助けになると思います。5年生は上手に進めました。 この時間関わった教員らは、口を挟まず見守りました。子供たちが、自らの体験を通して育つためには、教師がお膳立てしすぎたり、介入しすぎてはなりません。そうかと言って、そのまま「ただ任せる」だけでもうまくいきません。今日までの計画や準備がほどよく子どもに任されてきたことは言うまでもありません。 |

|

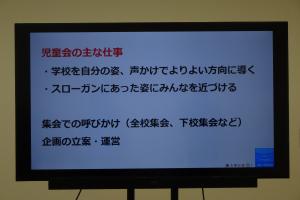

児童会をつくる

|

2月14日 水曜日 4年生と5年生で、合同の学級活動がありました。吉見小学校に「児童会」のしくみを取り入れることを説明しました。教員は他校の取り組みなどを、紹介しながら、自治活動について、役員はどのように選ばれるのか(選挙)について、わかりやすく伝えました。 児童「へ―!イベントも係も、児童会スローガンを達成するためにやってるんや!」 教員 この呟きが出たのには驚きました。よほど、上手く説明してもらって、児童会を理解したのでしょう。 児童「逃走中とかできるんや!」 教員「コスプレしているのは先生です」 児童「えー!」 児童「確かに、スローガンに近づいているな」 教員「その、児童会スローガンは、学校目標とも連動していますよ。児童会が目的を果たすために情熱をもって取り組むのなら、先生たちもできる限り協力していきます」児童たちは、とても意欲的に受け止めました。 担任は続けました。「しかし、役員になるには、立会演説会で自分の意見を言えなあかんよ、落選するかもしれないし、勇気はいるよ。その代わり、自分に力がつくよ。」 |

|

|

|

昔遊び

|

2月14日 水曜日 1年生生活科では「昔遊び」体験をしました。地域支援者の方は、組紐と折り紙を紹介してくださいました。糸を引っ張る力加減がちょうどよいと、大人よりもきれいな仕上がりになった作品もありました。遊びも、現在は現在の良さがありますが、組紐や折り紙のように、手先を使う遊びは少なくなりました。親指は、発達傾向にありますが・・・。 |

|

|

|

|

|

2年生学年発表

|

|

|

2月8日 木曜日 2年生の学年発表は、町探検のまとめでした。暗記し、体育館後方壁面の「にこちゃんマーク」を見ながら、どの児童も、活舌がよく、はっきりと聞こえる声で発表しました。内容も、1年から6年まで、そして大人が、最後まで関心を持って聞けるように工夫してありました。特に、クイズが絶妙で、例えば、小谷製菓の焼印は何種類あるでしょうか?では、10個、100個、200個。.........正解は200個!というように、裏の裏を読んであり、なかなか正解することができませんでした。正解した児童からは歓声が上がりました。 保護者、ご家族などたくさんの方が駆けつけてくださり、励みになりました。 |

|

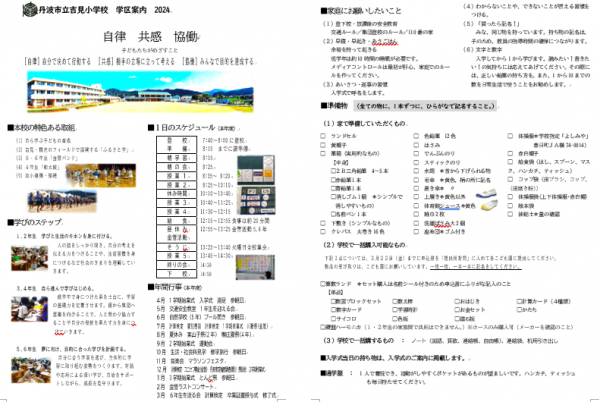

入学説明会

|

2月9日 金曜日 入学予定の保護者を対象に説明会を行いました。開始より30分間は、丹波市教育支援センター相談員による、「入学に向けての子ども理解について」話を聞いていただきました。市島地域4つの小学校をオンラインで繋ぎ、同時に聞いていただきました。既に、社会体育や文化活動も町単位で育成されています。市島地域の小学校も、同心円で子どもを育てていきます。 |

|

|

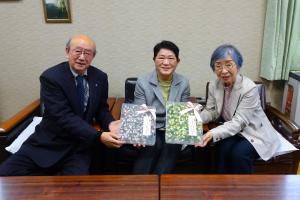

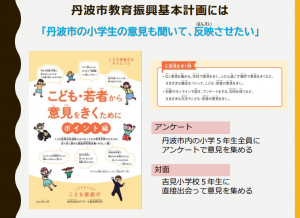

5年生聞き取り

|

|

2月7日 水曜日 丹波市教育基本計画の策定が進められています。本校5年生が対面での聞き取り対象になり、審議委員のみなさんに、意見を伝えました。実際、1回では十分に考えることができていませんが、このような機会がふえることによって、社会参画の意識が高まることは間違いありません。 吉見小学校ではR6年度より、「児童会」をつくって、自治活動を進めていきたいと動いています。5年生にとって、ちょうどよい機会になりました。 |

大谷グローブ全校回る

|

|

|

| 2月3日 木曜日 大谷選手のグローブが、6年生から1年生まで、3日間ずつ、順に回りました。これからは、基本的には、サッカーボールなどと同様に、休み時間や放課後に、職員室から借りることができます。「野球しようぜ!」という大谷選手のメッセージの通りのことが起こっています。 | ||

2月読み聞かせ

|

2月2日 金曜日 読み聞かせがありました。吉見小学校読み聞かせグループ「絆」では、協力者を募集しています。来年度も毎第1金曜日の8時15分から10分間、よみきかせを実施します。是非参加してください。 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

人権交流集会

|

|

|

1月30日 6年生の市島地域小学校人権交流会を持ちました。4小学校の人権学習のまとめを発表し合ったあと、市島中学校の先生から、中学校の人権学習について、「友の会」があり、1~3年生の希望者で学習をされていると教えていただきました。 吉見小学校では、金管バンド活動を、人権学習の一環として捉えており、日常の中にあるものだと言えます。2月22日の金管バンドラストコンサートでは、人権学習のまとめを含めて発表します。 |

|

合同研修会

|

1月29日 月曜日 1年生の国語授業を公開して、市島地域の認定こども園、小学校の教職員で合同研修会を持ちました。兵庫教育大学より、講師を招聘し、よりよい「接続」につながる研修になりました。 市島地域は、R5年の鴨庄小、吉見小の統合、R6年には前山小、竹田小の統合、そしてR8年には三輪小、吉見小の統合となります。こども園体位で行う小学校統合の特色が打ち出せ、子どもたち自身にメリットがある統合になりつつあります。人々の目や家族の目が学校の教育活動に集まっていることが、子どもたちの成長を加速させています。 |

|

|

|

|

|

社会との出会い

|

2月6日火曜日 3年生26名は、福祉協議会や地域のデイサービス施設などから集まっていただき、車椅子体験をしました。また、先日は、地域から手話の上手な方をお呼びして、手話体験をしました。 福祉教育は「出会い系」の学習です。生身の人間が出会いの中で、幸せって何というキーワードを考えて深めていくのです。社会との出会いが始まるのも、特徴です。 |

|

|

|

| 車椅子体験 | |

|

|

| 手話体験 | |